Dizionario del Tempo del Virus A-C

A

ALIENO

ALLENAMENTO

AMBIENTE

AMUCHINA

ANTICORPI

Antologia di Spoon River (Lee Master)

ANZIANI

Armi, acciaio e malattie, Diamond

Aspettando Godot (Beckett)

ASSEMBRAMENTI

ATTESA

AULE VUOTE

AUTOCERTIFICAZIONE

B

BALCONE

BARBIANA

BELLEZZA

BELLA CIAO

(S)CONFINATA

BOLLETTINO DI GUERRA

BRICOLAGE

C

Camera verde (Truffaut)

CAMMINARE

CAOS (NUOVA TEORIA)

CATTIVITA’

Cielo in una stanza (Paoli)

Città verrà distrutta all’alba (Romero)

CLAUSTROFOBIA

CLAUSURA

COMPLOTTISMO

COMPLOTTISMO: POSTILLA

COMPLOTTISMO: TEORIE DEL COMPLOTTO I

COMUNICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA

Condannato a morte è fuggito (Bresson)

CONNESSIONI

CONFERENZA STAMPA

CONFINE

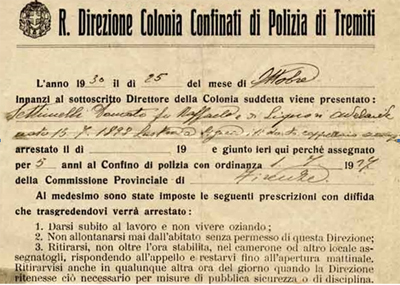

CONFINO

CONTABILITA’

CONTAGIO

Contagion, Soderbergh

CONTATTO

CONVERSIONE

COPRIFUOCO

CORONABOND

COVID-19

COVIDIOTA

D

Decamerone (Boccaccio)

Dei Sepolcri (Foscolo)

DEMOCRAZIA

DENTRO/FUORI

Deserto dei Tartari (Buzzati)

DIALOGO

Diario dell’alloggio segreto (Frank)

Diario dell’anno della peste (Defoe)

Diceria dell’untore (Bufalino)

DIDATTICA A DISTANZA

DIRITTO ALLA SALUTE

DISEASE X

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dissipatio H.G. (Morselli)

DISTACCO

DISTANZE

DISTANZIAMENTO

DPCM

Dottor Semmelweis (Celine)

DRESS CODE

DRESS CODE PUBBLICITA‘

DUECENTO METRI

E

EPIDEMIA

EROE

F

FALSE NOTIZIE

FAME

FANTASMA

FARE LA CODA

Festino nel tempo della peste (Puskin, Kiuj)

Finestra sul cortile (Woolrich, Hitchcock)

FOCOLAIO

FOSSE COMUNI

FRAGILITA’

FRONTIERE EUROPEE

FUNERALE

FUTURO

G

Game Changer (Bansky)

GATTO

GIORNI

Giorno dei trifidi (Wyndham)

GUERRA

Guerra dei mondi (Wells)

Guerra del Peloponneso (Tucidide)

H

I

IMMOBILITA’

IMMUNIZZAZIONE

IMPRESA

Inferno, Comedia (Dante)

INFORMAZIONE

INTIMITA’

INVISIBILITA’

IO QUINDICENNE STUDENTESSA ON LINE

IO UNDICENNE RECLUSO DOMESTICO

IRRESPONSABILI

ISOLAMENTO

L

Lacrime amare di Petra von Kant (Fassbinder)

LAVAGGIO DELLE MANI RITUALE

LAVARSI LE MANI

LEGGINS

Lentezza (Kundera)

LIBERTA‘

Libro contro la morte (Canetti)

LIMITE

LOCKDOWN

M

MALATTIA

Maschera della morte rossa (Poe)

MASCHERINA

MEDICO DI FAMIGLIA

METAFORE DI GUERRA

MITIGAZIONE

MONDO

MONDI PARALLELI

MORIRE

MUSICA VIRTUALE

N

NASCONDERSI

NATURA

NEGAZIONE

NEMICO

Noè (Recherche, Proust)

NOI QUINDICENNI E LA PAURA

NON CREDO

NON MOLLARE

NONNI

NOSTALGIA

O

OLFATTO

OMS

ORA D’ARIA

ORDINANZA

P

PARLAMENTO

PAROLA

PARTENZE

Passeggiata (Walser)

PASSEGGIATA CON IL CANE

PAURA

PAZIENZA

PERIFERIA

Peste (Camus)

Peste bruna è passata di là (la), Guerin

Pestifero e contagioso morbo (Cipolla)

PICCO

PIPISTRELLO

POESIA

PREGHIERA

PRIMA LINEA

PRIMAVERA

PRIVACY

PROUST

PROVINCIA

PROVVEDIMENTI CONCORRENTI

PUBBLICITA’

PULVISCOLO COMUNICATIVO

Q

R

Ragazza col timpano perforato (Bansky)

RECLUSIONE

RELIGIONE

REPULSION (Polanski)

RESILIENZA

RIVINCITA

RUNNER

S

SALUTE ISTITUZIONALE

SARS-Cov-2

Scritti sui terremoti (Kampf)

SEGNALATORI DI INCENDIO

SELVATICO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SESSO

SILENZIO

SMARRIMENTO

SMART WORKING

SOLITUDINE

SONNAMBULISMO

SPAGNOLA

SPAGNOLA, MEMORIA

SPESA

SPIRITUALITA’

Stanza tutta per sè (Woolf)

STARE A CASA

STATO

STATISTICHE

STATO DI EMERGENZA

STORIA ON LINE

Stronzate (Frankfurt)

SUPERMERCATO

T

TALK SHOW

TAVOLO

TAMPONE

TELEMATICA

TEMPO

TERAPIA INTENSIVA

TESTIMONI SCOMPARSI

TRACKING COVID-19

TRIAGE

TUTA

TUTTO ANDRA’ BENE

U

V

VELOCITA’

VACCINO

VIAGGIO

Viaggio intorno alla mia camera (de Maistre)

VIRULENZA

Volto e il vaiolo (Pascal)

VULNERABILITA

Z

ALIENO

di Gian Arnaldo Caleffi, architetto

E’ noto il paradosso di Enrico Fermi: where is everybody? (dove sono tutti?) esclamò il fisico italiano naturalizzato statunitense nel 1950 alla mensa dei laboratori di Los Alamos mentre partecipava ad una conversazione con alcuni colleghi. Il tema riguardava gli alieni: se ci sono tante civiltà extraterrestri evolute, perché non abbiamo ancora ricevuto trasmissioni radio, sonde o navi spaziali? Ovvero manca la prova della loro esistenza. Ma cosa sono gli alieni? Alieno (dal latino alienus col vario significato di: «appartenente ad altri, altrui; straniero; estraneo; avverso) indica qualcosa di estraneo all’ambiente di riferimento. Una specie aliena in biologia è una specie che abita o colonizza un habitat diverso da quello originario, se intesa come forma di vita extraterrestre è una forma di vita non originaria del pianeta Terra.

Gli alieni potrebbero essere i virus? I virus (dal latino “tossina” o “veleno”) sono microrganismi piccolissimi (0,02-0,3 μm fino ad un massimo di 1 μm, talmente minuscoli da essere visibili solo al microscopio elettronico), sono parassiti endocellulari obbligati, cioè dei microrganismi che per vivere e riprodursi hanno bisogno di una cellula, detta anche ospite, che può essere di origine batterica, vegetale o animale. I virus sono i più piccoli tra i soggetti della biologia, anche se gli studiosi non sono certi che possano essere inclusi tra i veri viventi.

affresco della prima metà del XIV secolo, dettaglio.

E come sarebbero arrivati sulla terra? Secondo un team internazionale di ricercatori, ogni giorno milioni di miliardi di virus cadono sulla Terra, che è inondata di queste entità biologiche collocate al di sotto della stratosfera: se ne conterebbero 800 milioni ogni metro quadro. Da dove vengono? Secondo alcuni scienziati (ma sono una ristretta minoranza) arrivano direttamente da altri pianeti, è la teoria della “panspermia”. Ecco, questa potrebbe essere la risposta al paradosso di Fermi: i virus arrivano continuamente sulla terra, cercano di interagire con noi, ma rifiutiamo il dialogo, cerchiamo di annientarli. Gli ultimi in ordine di tempo li chiamiamo Covid-19. Chissà, magari avrebbero un messaggio molto importante da trasmetterci. I Covid-19 cercano di entrare in contatto con i polmoni dei più anziani tra di noi, i più saggi, ma niente, non vogliamo dialogare, solo sterminarli.Fantascienza? Certo, ma la scienza ufficiale per ora non è meno fantasiosa.

Verona, 18 aprile 2020

ALLENAMENTO

di Marco Dell’Omo, giornalista e scrittore

L’allenamento è una forma di disciplina motoria a cui bisogna sottostare per migliorare la propria abilità fisica. In sé ha un elemento di sacrificio che lo fa somigliare a certe pratiche religiose, come gli esercizi spirituali raccomandati da Sant’Ignazio da Loyola o la soluzione degli enigmi zen durante la meditazione. Un tempo riservato agli atleti di professione, l’allenamento si è democratizzato ed è da tempo praticato anche da chi fa attività fisica per hobby. E’ proprio il concetto di hobby che non basta più per definire lo sport di massa. Tra le particolarità emerse con la pandemia del Covid-19, c’è il superamento della barriera che si credeva separasse gli sportivi amatoriali dai professionisti. Tanto gli uni quanto gli altri concepiscono l’attività fisica come allenamento, cioè come un lavoro che deve produrre un risultato. Entrambi hanno obiettivi da perseguire: la vittoria – torneo olimpico o partitella di tennis non ha importanza – oppure il semplice raggiungimento del benessere fisico e psichico, o ancora il semplice miglioramento dei propri risultati.

Curiosamente nei giorni dell’isolamento, durante i quali è stato chiesto agli italiani di attenersi strettamente a regole molto severe, molti hanno sentito il bisogno di un’ulteriore disciplina, questa volta auto-imposta. L’allenamento sportivo, proseguito in casa con mezzi di fortuna (cyclette o tapis roulant per i più fortunati, tappetino di gomma e collegamento skype per gli altri) ha avuto il senso di un soccorso al proprio corpo, abituato a essere sollecitato dagli sforzi sportivi, ma soprattutto al proprio spirito, attraverso la gratificazione ipnotica dell’esercizio ripetitivo. I più intrepidi tra gli amatori, correndo sul filo dei divieti, hanno continuato a fare jogging all’aria aperta. In questo caso l’allenamento è diventato una sfida a un divieto venuto dall’esterno, ma proprio per questo ha perso efficacia: perché in ogni training che si rispetti il nemico da battere non è fuori di noi ma dentro di noi.

Roma, 24 aprile 2020

AMBIENTE

di Giorgio Massignan, architetto e ambientalista

L’ambiente è il luogo dove vivono tutte le specie animali e vegetali; il macro ambiente è il pianeta terra, il micro ambiente è il posto dove abitiamo. Il macro ed il micro ambiente sono in stretta relazione e condizionabili vicendevolmente. I tre elementi naturali che dovrebbero essere attentamente conservati, per mantenere la vita nel nostro pianeta, sono l’acqua, l’aria ed il suolo. Purtroppo, l’umanità, nella sua eccessiva impostazione antropocentrica, sta causando dei grossi e forse irreversibili danni all’ambiente, di cui pagheremo tutti le conseguenze. Come accade ormai periodicamente, la natura sta reagendo all’insipienza dell’uomo, che si illude di riuscire a dominarla ed a sottometterla ai propri interessi. Ma la natura risponde sempre, senza sanatorie, condoni, sospensive e prescrizioni, ma con determinazione e inesorabile durezza. Nonostante le emissioni dei gas serra abbiano aumentato la temperatura globale, con ondate di calore, periodi di siccità e maggiore intensità di tempeste ed uragani, le nazioni non stanno modificando efficacemente i modelli di produzione e di vita che hanno causato l’aumento della temperatura di circa 4 gradi rispetto a quella media del periodo preindustriale.

Le conseguenze del cambiamento climatico stanno causando una devastante siccità, l’aumento della desertificazione e la mancanza d’acqua. I nostri laghi si sono abbassati a livelli allarmanti e gli alvei di tanti nostri fiumi sono asciutti. L’acqua sta diventando il nostro bene vitale più a rischio e se la temperatura globale dovesse superare la soglia di +2 gradi, l’incremento in Italia è di +1,35 gradi, superiore a quello globale di +1,31, le conseguenze non sarebbero più controllabili. Il professor Ron Milo, del Weizmann Institute of Science di Israele, dopo aver elaborato, assieme ad un team di specialisti, una ricerca che confrontava il numero di organismi viventi presenti sul pianeta terra, ha presentato una serie di dati su come l’umanità ne abbia trasformato la vita in funzione di un proprio scopo, non preoccupandosi dell’esistenza delle altre specie e del pianeta stesso. A tale riguardo ha affermato: “Spero che questo dia alle persone una prospettiva sul ruolo totalmente dominante che l’umanità gioca sulla Terra”.

La sintesi dello studio enuncia che, come numero di esseri viventi sul nostro pianeta, l’umanità è insignificante, eppure possiede completamente il mondo, tanto da distruggerlo o ridisegnarlo a proprio piacimento.

Il lavoro di ricerca si è basato sulle biomasse, cioè sul peso che ogni organismo ha sulla Terra, ed è risultato che la vita sul nostro pianeta è rappresentata per l’’82% da piante, per il 13% da batteri, per il 5% da animali (insetti, funghi, pesci e altre specie) e per lo 0,01% dall’umanità, circa 7,6 miliardi di persone. Inoltre, ha verificato che l’86% della vita si trova sulla terraferma, l’1% negli oceani e il 13% sottoterra. Ma, anche se il peso dell’umanità risulta marginale, il suo impatto sulla vita della terra è enorme e dispone dell’esistenza di tutti gli organismi presenti. L’umanità è stata responsabile della scomparsa dell’83% dei mammiferi selvatici e del 50% delle piante. Inoltre, ha ridotto il numero degli animali selvaggi ed aumentato quello degli animali da allevamento, polli, mucche e maiali, sulla base delle proprie necessità. Il risultato è che il pollame allevato è il 70% di tutti gli uccelli, mentre quelli selvatici sono solo il 30%. Lo stesso vale per i mammiferi, dove il 60% sono bovini o suini, il 36% è rappresentato dall’umanità e solo il 4% da selvatici.

Non meno impattante è stata l’azione dell’umanità sulla vegetazione. Per rendere il suolo adatto all’agricoltura, all’urbanizzazione ed ad altri interessi umani, negli ultimi 50 anni sono andate perdute la metà delle specie. In conclusione, l’umanità è responsabile della perdita dell’ 83% dei mammiferi selvatici, dell’80% di quelli marini, del 50% delle piante e del 15% dei pesci.

Dopo aver analizzato questi dati, il professor Ron Milo, ha ricordato come: “le nostre scelte alimentari abbiano un grande effetto sugli habitat di animali, piante e altri organismi. La mia speranza è che le persone osservino questa ricerca e rivedano la loro visione del mondo e di come consumano”. Inoltre, in Italia, decenni di abuso del suolo, considerato solo come fonte di reddito e sottoposto alla più incosciente e criminale speculazione, ha tolto al nostro territorio, che per circa il 10% è dichiarato ad elevata criticità idrogeologica e dove si verifica il 68% delle frane europee, le possibilità di sopportare le dure reazioni della natura. Il vero problema è che la programmazione del territorio è spesso stata, e purtroppo, in molti casi lo è ancora, il prodotto tra il rapporto del mondo politico con quello degli affari, o meglio, della speculazione. Infatti, la mancanza di una adeguata legge sull’uso del suolo e conseguentemente di un’oggettiva pianificazione territoriale, ha determinato un eccesivo consumo del territorio e la conseguente cementificazione ed impermeabilizzazione dello stesso. La diminuita capacità di assorbimento del terreno, la maggiore velocità delle acque, la canalizzazione di parecchi corsi d’acqua, la mancata manutenzione degli esistenti, spesso ridotti a discariche a cielo aperto e la quasi scomparsa delle naturali aree di tracimazione, sono tra le principali cause delle alluvioni, delle esondazioni, e delle frane.

Va rilevato che il territorio veronese, per il 13% è coperto di cemento e/o asfalto e risulta uno dei più costruiti della nazione. In meno di cinquant’anni sono stati cementificati 25.000 ettari di suolo agricolo.

Verona, 14 aprile 2020

AMUCHINA

di Pierluigi Tregnaghi, medico sportivo

Come in tutti i conflitti bellici, anche in questa battaglia contro il coronavirus c’è sempre qualcuno che riesce a realizzare dei buoni affari. Tra questi, ci sono sicuramente i produttori di amuchina che, pur col nobile fine di salvaguardare la nostra salute, si trovano, di giorno in giorno, gonfiato il loro portafoglio. Le norme igieniche fondamentali, ripetute di continuo, impongono il frequente lavaggio delle mani e la igienizzazione dei nostri oggetti di maggior uso, come il cellulare. Le ingenti quantità nella domanda di amuchina dovrebbero, senza alcuna ombra di dubbio, assicurare un buon introito ai produttori evitando, si spera, delle maldestre speculazioni sul prezzo.

Il costituente primario dell’amuchina è l’ipoclorito di sodio che, in questa formulazione, si trova presente in soluzione concentrata. Trova impiego, opportunamente diluita, per lo più nella disinfezione di frutta e verdura e di oggetti vari a frequente manipolazione. I frequentatori delle piscine ne conoscono bene le caratteristiche e le conseguenze del suo componente, per la nota azione preventiva del cloro sulle infezioni in vasca. A volte c’è anche un piccolo inconveniente da mettere in conto, sotto forma di fastidiose irritazioni congiuntivali ed epidermiche. Questo accade di rado, soprattutto quando il disinfettane viene iperdosato o quando coesiste una sensibilità individuale più marcata nel nuotatore.

Da qualche anno è disponibile in commercio un preparato di amuchina light sotto forma di gel, molto comodo da passare sulle mani senza un successivo risciacquo, mani che poi si asciugano spontaneamente. In questo preparato sono stati rivoluzionati i costituenti, perché il cloro è stato retrocesso a piccole quantità, assieme ad altri disinfettanti minori. È stato promosso, invece, l’inossidabile alcool etilico denaturato, sapientemente manipolato in modo da renderlo inodore e trasportabile in comode boccette; pronte ad essere estratte dalla tasca anche dopo una incauta stretta di mano con un vicino di casa, un rimedio immediato ad una involontaria manchevolezza.

Colognola ai Colli (VR), 14 aprile 2020

Antologia di Spoon River

Edgar Lee Master, 1915

di Stefano Albertini, docente di letteratura e cinema italiano New York University

L’Antologia di Spoon River è un poema in versi liberi del poeta americano Edgar Lee Masters pubblicata per la prima volta a puntate su una rivista letteraria e poi in volume nel 1915. Le 244 poesie che la compongono raccontano in prima persona le storie di 214 defunti di un immaginario cimitero dell’Illinois. L’opera può essere considerata un poema unico anche se è composta da poesie distinte, come sono distinte le lapidi del cimitero. Le storie che gli epitaffi raccontano sono infatti intrecciate e formano uno spietato ritratto collettivo di una comunità apparentemente unita e tranquilla, la cui ipocrisia viene svelata solo dalla franchezza dei morti che, non avendo più segreti da tenere o apparenze da proteggere svelano peccati e crimini individuali e collettivi con uno stile oggettivo e fattuale che sembra non sollecitare la partecipazione emotiva del lettore.

The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the fighter?

All, all are sleeping on the hill.

Il poema ebbe un immediato successo sia nell’originale inglese che nelle molte traduzioni che seguirono. In Italia in particolare, l’Antologia continua a godere di una solida fama e di tanti fedeli lettori. La prima traduzione italiana (Einaudi, 1943) è opera di Fernanda Pivano che ne ricevette una copia da Cesare Pavese. Con quel libro Pavese voleva spiegarle la differenza fra letteratura inglese e americana. Censurata per immoralità (della copertina) durante il fascismo, è uscita in molte edizioni successive. La migliore è quella tradotta e commentata da Luigi Ballerini per Mondadori (2016).

The tender heart, the simple soul, the loud, the proud, the happy one?—

All, all are sleeping on the hill.

L’Antologia ha ispirato innumerevoli adattamenti teatrali, film e documentari. In Italia la consacrazione popolare e la fama imperitura di Spoon River è avvenuta grazie all’album di Fabrizio de Andrè Non al denaro non all’amore né al cielo (1971) dove si trovano nove canzoni: una introduttiva e otto dedicate ad alcuni dei personaggi principali del poema. La più riuscita è probabilmente quella dedicata al giudice che si vendica per la bassa statura condannando senza pietà gli imputati che si trova davanti.

(…) even Hod Putt, the murderer,

Hanged by my sentence,

Was innocent in soul compared with me.

Non c’è ancora una Spoon River del tempo del Coronavirus e forse non ci sarà mai, come non c’è alcuna opera letteraria dedicata alle vittime della Spagnola, la pandemia che fece più morti del primo conflitto mondiale che l’aveva preceduta. Se i posteri cercheranno di ricostruire la memoria di una generazione falcidiata, quella dei nonni, gli ultimi testimoni del secondo conflitto mondiale e i protagonisti della faticosa ricostruzione che seguì, dovranno farlo affacciandosi sulle pagine dei social media di queste settimane. Dopo le proibizioni del commiato dai propri cari al capezzale dei malati, dei funerali pubblici, e persino dell’affissione dei manifesti funebri per timore di assembramenti nei cimiteri, Facebook è diventato la piazza, la chiesa e il cimitero in cui annunciare la morte dei familiari, manifestare il cordoglio, evocarne il ricordo, trovare il conforto delle persone amiche. Nei nostri giornali locali ci sono i necrologi, ma mettono solo una foto e i dati anagrafici, magari accompagnati dai nomi dei familiari. I ‘coccodrilli’ sono pronti nelle redazioni dei giornali ma solo per i famosi, non per le persone comuni che si devono accontentare della Spoon River del 2020. Le foto e lo scambio di ricordi nello spazio virtuale sono ciò che resta dei nonni che in quello spazio non si sono mai sentiti a loro agio. Ma forse proprio perché questo ricordo sembra così fatuo e poco duraturo, pare che molti nipoti si stiano tatuando i nomi e le date di nascita (o morte) dei nonni. L’altra Spoon River di questo anno disgraziato sarà da cercare sulla pelle dei nipoti, segno della sofferenza per un lutto che non si è potuto manifestare.

Bozzolo (MN), 4 maggio 2020

Sitorgrafia. The Spoon River Anthology può essere scaricata da qui in varie versioni dell’originale inglese; l’Antologia di Spoon River nella traduzione Italiana di Fernanda Pivano è disponibile qui:

ANZIANI

di Ginevra Bompiani, scrittrice

Gli Anziani sono una popolazione copiosa, forse la più copiosa dell’emisfero occidentale, sicuramente dell’Italia. E’ strano perciò che sia così misconosciuta. L’idea che ci si fa degli anziani sembra invecchiata assai più di loro: persone curve, dal passo corto e febbrile, che non vedono l’ora di sedersi accanto al fuoco con un gatto sulle ginocchia. Ho amici di 94, 95, 96 anni; non riconosco né me né loro in queste figure.

Anche quando non se la passano bene, la loro conversazione, il loro giudizio, la loro aderenza alla vita sono pieni di energia. Una di loro, che va per i 91, durante la quarantena ha organizzato dibattiti politici, alle sei si trucca per un aperitivo virtuale e alle venti incontra la famiglia sparsa per l’Europa. In realtà sto parlando di anziane, più che di anziani, perché gli uomini, si sa, sono più fragili. Non parlo nemmeno di settantacinquenni, attive nella vita e nel sesso, o addirittura di sessantacinquenni che vedo splendere nel fiore dell’età. Come sappiamo, le età si sono spostate in avanti. Dopo un’infanzia interminabile sopraggiunge una tardiva e litigiosa maturità, e finalmente lunghi anni sorretti dall’invenzione e dalla pazienza.

Sì, pazienza, perché i vecchi, o meglio le vecchie, sono malandate; le vite si prolungano spesso nella malattia. Ma come certe piante che sbucano dai muri, le radici strette fra i sassi, e si gettano in avanti, spericolate, a cercare il sole, così anche loro stirano il corpo verso la luce e la bellezza, non solo per goderne ma per produrla, perché la bellezza ha bisogno, più che di gioventù, di maestria, e dell’eleganza profonda che nasce spesso dal tempo e dalla conoscenza del vuoto. Senza gli anziani saremmo circoscritti all’informità della giovinezza, alla sua spensierata noncuranza, ai suoi dolori e piaceri bruschi, ai suoi incanti fragili, ai suoi maestrali… Un mondo effervescente, ma corto.

Perché allora questo virus ha rivelato nei confronti della vecchiaia tanta incuranza e tanta crudeltà?

Perché fin dal principio è stato detto ai vecchi che la loro vita era meno importante di quella dei giovani e quindi non sarebbero stati ricoverati e nemmeno propriamente curati, ma lasciati morire in solitudine (i vecchi, se non sono curati, tendono a morire), e poi bruciati e buttati non si sa dove? Supponendo che fosse una misura inevitabile, bisognava proprio dirglielo? E ora che si vede un po’ di luce all’orizzonte, perché insistere per farli uscire il più tardi possibile, ormai incanutiti (chi glielo fa il colore?), come se la loro vita si riducesse ormai a una pura, fastidiosa sopravvivenza? Come se non avessero bisogno d’ingegnarsi e illudersi come tutti, per riconoscere la loro giornata?

Si parla addirittura di non lasciarli proprio più uscire questi anziani, per proteggerli a tutti i costi dalla vita da cui sono stati espropriati..

Pare che il virus non sia tanto una vendetta divina, come qualcuno dice, quanto una vendetta animale per aver invaso spietatamente il loro territorio. Che sia proprio l’incapacità di percepire e rispettare la sensibilità del vivente, a far sì che animali e vecchi siano gli uni l’origine, gli altri l’epilogo dell’epidemia? E possiamo aspettarci da un momento all’altro un battaglione di anziane nelle città vuote, a diffondere il terribile virus del buon senso?

Campagna senese, 14 aprile 2020

Armi, acciaio e malattie. Breve storia degli ultimi tredicimila anni

Jared Diamond, 1997

di Roberto Ricciuti, docente di politica economica univr

Il libro si pone la domanda più profonda dell’economia dello sviluppo: perché alcune società sono ricche ed altre povere? Jared Diamond, biologo, ornitologo, antropologo e geografo statunitense, vincitore del Premio Pulitzer per la saggistica per questo volume, riunisce le conoscenze di diverse discipline, dall’archeologia all’antropologia, passando per l’epidemiologia, la genetica e la linguistica. In questo modo offre un quadro d’insieme sulla storia delle varie società umane a partire dalla fine dell’ultima glaciazione, avvenuta circa 13.000 anni fa. Diamond sostiene che il successo delle civiltà europee deriva dalla fortuna di vivere in un continente, l’Eurasia, in cui le condizioni ambientali hanno favorito lo sviluppo delle armi (e più in generale la tecnologia) e delle malattie. Questo è stato possibile perché in Eurasia, molto più che negli altri continenti, vivevano specie animali e vegetali che per le loro caratteristiche erano facilmente domesticabili. La minore presenza di barriere geografiche (deserti, catene montuose) ha favorito il diffondersi delle innovazioni tecnologiche. Infine, sviluppandosi principalmente da est a ovest e non da nord a sud come Africa e Americhe, specie animali e vegetali potevano essere spostate più facilmente lungo questo continente.

Lo sviluppo dell’agricoltura ha reso possibile la produzione di elevate quantità di cibo, consentendo la divisione del lavoro tra agricoltori che creavano un surplus di cibo tale da sostenere le attività di artigiani, politici e militari in città, in modo che potessero dedicarsi ad attività manifatturiere che portavano ad innovazioni tecnologiche e alla realizzazione di strutture politiche e militari complesse. Le città, a loro volta, avendo un’alta densità abitativa e una rete di collegamento con le altre città, hanno consentito la diffusione di malattie contagiose, verso cui gli abitanti dell’Eurasia avevano sviluppato una parziale immunità che, per esempio, non avevano le popolazioni indigene americane, che per il 90% sono state uccise dalle malattie introdotte dagli europei. Questa immunità si è generata a causa dello stretto contatto degli uomini con gli animali domesticabili. Genere umano, malattie, economia e rapporti politici sono sempre stati collegati e il tempo del Coronavirus ce lo conferma una volta di più.

Firenze, 19 aprile 2020

Aspettando Godot

Samuel Beckett, 1952

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

“Andiamocene / Non si può / Perché? / Aspettiamo Godot. / Già, è vero. Sei sicuro che sia qui? / Cosa? / Che lo dobbiamo aspettare / Ha detto davanti all’albero, Ne vedi altri? / Che albero è? / Un salice direi”. Oppure: “E adesso che facciamo? / Non lo so. / Andiamocene. / Non si può. / Perché? / Aspettiamo Godot. / Già, è vero”. E, ancora: “(angosciato) Di’ qualsiasi cosa! / Che facciamo adesso? / Aspettiamo Godot. / Già, è vero / […]/ E adesso che facciamo? / Mentre s’aspetta”

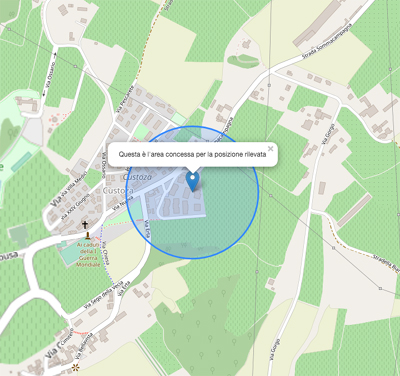

Aspettando Godot, che il commediografo irlandese Samuel Beckett scrisse in lingua francese tra l’ottobre 1848 e il gennaio 1949 è il poema dell’attesa e della sua condizione. Nella stasi del tempo, Vladimir ed Estragon, i due protagonisti, si fronteggiano e attendono, ciascuno a modo suo. Altro non possono fare. Che attendere il passaggio dal tempo che li divide dall’arrivo del misterioso signor Godot. Attendere che passi il tempo che li divide dal ritorno del tempo. E noi con loro, come se ci fossimo sinceramente convinti che con Godot l’attesa finirà. Un bell’imbroglio. C’è un quadro del Caspar David Friedrich, pittore romantico tedesco, che lascia intravedere una luna d’oro zecchino risplendere attraverso uno squarcio nel bosco. Due figure ritte sul declivio, una donna e un uomo, osservano quel cielo. La donna tiene appoggiata la mano sulla spalla dell’uomo, alla sua destra. Osservando una riproduzione del quadro, un giorno Beckett disse all’amica Ruby Cohn che era quello che gli aveva ispirato la pièce.

Il quesito di cosa nasconda l’attesa di Godot da parte di uomini semplici, spersi da qualche parte della Francia profonda, è oggetto di una interminabile ricerca, a partire dal al momento in cui Vladimir ed Estragon sono entrati per la prima volta sulla scena del piccolo teatro Babylone, sito al numero 38 di boulevard Raspail a Parigi, il 23 gennaio 1952. “Non c’è da meravigliarsi che, uscendo dal teatro, la gente si chieda cosa diavolo ha visto (e poi con disinvoltura) finisce sempre per attribuire all’autore un preciso disegno simbolico”, ha osservato Carlo Fruttero nella prefazione all’edizione l’edizione italiana dell’opera.

Vi è una certezza che condividiamo, da qualche settimana a questa parte: ciascuno di noi per qualche momento di qualche giornata ha vissuto la stessa condizione di Estragon e di Vladimir quando si è domandato o ha sentito chiedere quando arriverà il picco? Quando arriverà il vaccino? E adesso che facciamo? – quasi le stesse battute. Siamo stati, tutti noi, Estragon o Vladimir, persone semplici davanti a un orizzonte che ci pare(va) sordo. “Dove andiamo? / Non lontano. / No, no, andiamocene lontano di qui! / Non si può. / Perché? / Bisogna tornare domani. / A far che? / Ad aspettare Godot. / Già, è vero. (Pausa). Non è venuto? / No. / E ormai è troppo tardi. / Si, è notte”.

Custoza, 11 aprile 2020

Bibliografia. Carlo Fruttero, Introduzione in Samuel Beckett, Aspettando Godot, Einaudi, Torino, 1956.

ASSEMBRAMENTI

di Anna Badolato, docente

Francia 1830. La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix. Struttura piramidale, la Libertà è al centro, fiera, la dignità della bandiera francese in una mano, lo strumento di morte nell’altra. Si, perché la libertà ha un prezzo, la guerra ha un prezzo, la libertà produce morte. E gli effetti della conquista della libertà si vedono alla base di questo ideale triangolo dove campeggiano i morti, e al centro, dove il giovane uomo guarda alla libertà con atteggiamento di supplica e speranza.

Italia 2020. DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19. “[…] f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; […]”.

Ci è stato chiesto di rinunciare alla libertà per circoscrivere il contagio e abbiamo iniziato la nostra quarantena a casa per allontanare lo spettro della morte. Lo spettro però aleggia ovunque, amplificato da ciò che ascoltiamo in televisione. Ci ha resi cinici, diffidenti, egoisti. Ci interroghiamo sul nostro vicino di casa, sui nostri amici. Perché questa è una lotta che si combatte da soli, ci manca l’assembramento della lotta, della Rivoluzione, quello che lo stesso Delacroix definì barricata: l’assembramento che creava una massa invalicabile dove combattevano, gli uni accanto agli altri, cittadini di tutte le età e di tutte le classi sociali.

Noi oggi, invece, non abbiamo formato una barricata, un assembramento. Ci siamo barricati in casa, evitando il contatto con l’altro. “El Pueblo Unido jamás será vencido”, cantavamo sempre, da piccoli…: quel verso è rimasto nella mente come una preghiera. Ora non riconosciamo più noi stessi, i nostri sentimenti, le paure, le angosce. Siamo noi, soli, individui singoli che hanno paura l’uno dell’altro. Come facciamo ora a combattere da soli, a morire da soli, nelle nostre case?

L’assembramento rivoluzionario, sociale, affettivo forse ci avrebbe aiutati, ci avrebbe dato coraggio nell’affrontare lo spettro della morte e della paura che ci divora la mente.

Marcellinara (CZ), 30 marzo 2020

ATTESA

di Bruno Cerboni Bajardi, incisore e pittore

Dai luoghi svuotati che oggi trionfano soli, come un diurno notturno abbaglio , si stagliano le architetture sublimi che solo ieri popolavamo ignari, come se l’unico destino di quegli spazi dovesse rappresentarsi attraverso la sola fisica occupazione che era per noi così naturale ed esclusiva da apparirci sconfinata.

Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

Eppure oggi fugacemente da questa mia nuova e antica cattività, mi avvedo che nel bagliore di quell’immobilità che è la nostra assenza, l’algido incedere dei luoghi di quella “mai vista” bellezza, coincide proprio con la nostra assenza, perché solo se tolti noi di scena, la scena si mostra, infine.

Questa l’attesa che pur fanciullo avevo colta a volo nei giardini quando la farfalla sfuggita non dava più segnal di far ritorno, o quando il nembo oscurava i colori e la brezza alzava le flessuose canne gonfiando l’ulivo d’argento, l’attesa di una nota fosca che non vorremmo mai udire e questo tempo ci offre fatalmente come una segreta tentazione, come un approdo.

Urbino, 21 aprile 2020

AULE VUOTE

di Marta Alberti, filosofa

Quando una routine, un’abitudine, una pratica consolidata s’interrompe per un tempo abbastanza lungo, ci si può chiedere se fosse poi così essenziale rispettare quella consuetudine. Una domanda che serve a ritrovare il senso delle cose. Oggi che gli studenti sono lontani dalle aule rimaste vuote e mute ad attenderne il ritorno, verrebbe da chiedersi: “Perché andare a scuola?”. Ci si va per apprendere le cose essenziali che nei primi anni di vita permettono ad ognuno di crescere e maturare, di coltivare capacità, talenti, vocazioni, alla ricerca di chi può guidare a trovare il proprio posto nel mondo. Tutto avviene in un luogo particolare chiamato “aula” – che significa luogo vuoto (in greco aulè) – un luogo dove le attività di studio si svolgono al riparo dal trambusto del mondo esterno, dal quale le aule filtrano solo l’essenziale: aria e luce. Non c’è aula senza finestre che mettano in comunicazione con l’esterno dall’interno di un ambiente custodito e protetto. La quarantena ha costretto la macchina scolastica a sperimentare la didattica a distanza, ma lo scatto tecnologico e organizzativo richiesto alle scuole e agli insegnanti non ha fatto altro che ribadire l’impreparazione, la mancanza di risorse e di progettualità dell’istituzione scolastica di fronte a sfide pedagogiche decisive.

E’ come pretendere che una vecchia locomotiva senza carburante abbia lo spunto di un treno ad alta velocità. Bisogna accontentarsi e questo hanno fatto alunni e insegnanti; ma cosa sarebbe successo e succederà quando la scuola potrà servirsi di avanzati dispositivi tecnologici per la didattica a distanza? Il mondo della scuola saprà soppesare la posta in gioco e le sue conseguenze, discriminare tra cos’è formativo e cosa no e, soprattutto, tra cos’è mezzo e cos’è fine? Ci si ricorderà di cosa viene a mancare quando manca la didattica in presenza? Oggi è facile immaginare come, seduto di fronte allo schermo, manchi ad ognuno la piccola porzione di aula da cui presentarsi allo sguardo vivo e presente di chi lo osserva,

da cui sembra che ogni alunno dica: “Eccomi qui, sono io: tu cosa vedi?”. E’ la domanda che viene rivolta dagli studenti a chi è chiamato ad educarli. Uno dei pochi modi per dare una risposta autentica è ricambiare lo sguardo, mettendosi in posizione intermedia, né troppo in alto né troppo in basso, né troppo vicino né troppo lontano: da quel punto preciso, ogni alunno può sentirsi visto come se occupasse il suo posto più proprio nell’aula, come in un microcosmo. Sarà una gioia e un sollievo sapere che, finalmente, le aule saranno tornate a riempirsi di vita perché come dice la filosofa Maria Zambrano: “Lo spazio delle aule segnala l’esistenza di una società più ampia della famiglia, uno spazio propriamente umano o piuttosto umanizzato; una creazione che è parte della creazione propriamente umana che, prima ancora che in opere d’arte e di pensiero, consiste in una società dove tali opere possono nascere e vivere. Uno spazio, diremmo, poetico”.

Verona, 4 aprile 2020

Riferimenti bibliografici: Zambrano Maria, La vita delle aule, in Per l’amore e per la libertà. Scritti sulla filosofia e sull’educazione,

Marietti 2008

BALCONE

di Enrico Mottinelli, scrittore

Nel tempo del virus si sono ristretti gli spazi. Viviamo confinati nelle nostre case, di cui stiamo imparando ad apprezzare ogni centimetro quadrato. E il balcone, per chi ce l’ha, ha assunto un nuovo significato. Da piccola sporgenza sul vuoto esterno da trattare come grande davanzale per ospitare piante e fiori, o disimpegno di servizio, il balcone è diventato il luogo della socialità minima. Tutto è cominciato con i flash mob dei primi giorni della grande reclusione, quando restare a casa sembrava un gioco sociale, un esperimento per vedere l’effetto che fa. E in questo spirito quasi goliardico, col sorriso della sufficienza di chi sopportava quelle limitazioni nella convinzione si trattasse di un eccesso dettato da una sorta di isteria, ci si è dati appuntamento in queste piazze diffuse e polverizzate che tratteggiano le facciate dei palazzi.

Balcone a Lucca il 21 marzo 2020

Tutti al balcone per cantare o per ascoltare l’inno nazionale o per applaudire il personale sanitario o forse solo per farsi compagnia. E così il balcone si è trasformato idealmente in un piccolo palcoscenico su cui teatralizzare la propria presenza, anche solo per dire di esserci, per condividere qualcosa col pubblico fatto di altrettanti attori come noi. Ma, di più, abbiamo scoperto che il balcone è in fondo un trampolino; che da quella breve propaggine ci si può slanciare fuori alla ricerca di un contatto anche solo simbolico con gli altri. Oggi però i balconi si sono fatti più silenziosi. Forse la stanchezza, forse la paura, forse il pudore per le troppe morti e le troppe fatiche di troppi, e la preoccupazione per il futuro di tutti. I balconi vuoti, con qualche addobbo ormai logoro che inneggia a un “tutto andrà bene” sfiatato, sono adesso trampolini meno invitanti. Nei confronti del fuori tanto agognato ora ci siamo fatti più diffidenti.

Milano, 24 marzo 2020

BARBIANA

di Frediano Sessi, storico e sociologo della storia

Don Lorenzo Milani (Firenze 1923 – 1967), figlio di una famiglia borghese (la mamma Alice Weiss era di origine ebraica), nel novembre del 1943 decise di abbandonare tutto, la sua vita di bohème, la passione per la pittura, per entrare in seminario e diventare sacerdote. Il 13 luglio del 1947 venne ordinato prete, qualche mese dopo, in ottobre, fu nominato cappellano a San Donato di Calenzano, per finire, in punizione, il 7 dicembre del 1954 a Barbiana, una località di montagna dove la piccola chiesa, la casa parrocchiale e il minuscolo cimitero costituivano tutto il centro abitato. Isolato dal mondo, senza luce, acqua corrente, strade, linee telefoniche diede vita a una scuola per fare in modo che i ragazzi montanari analfabeti diventassero uomini liberi.

Dall’isolamento e dalla segregazione che gli era imposta, trasformò il modo di trasmettere l’amore per Cristo agli uomini e alle donne, rinunciando alla sua libertà e, pur senza volerlo esplicitamente, il modo di fare scuola, non solo in Italia. La ricchezza che trovò nel suo isolamento voluto dalla Curia fiorentina, alla quale non si ribellò mai, e che accettò come una possibilità di essere autenticamente pastore e sacerdote, ne fece in un testimone d’amore del nostro tempo. Quanto all’accogliere la solitudine come ricchezza, ne aveva dato già espliciti segnali scrivendo alla madre dal seminario di Firenze (4 Marzo 1944): «Cara mamma, mi dispiace che tu senta il peso della mia mancanza di libertà. Ma non ci pensare perché io non ne sento punto. Quando uno liberamente regala la sua libertà è più libero di uno che è costretto a tenersela». E ancora a proposito dello spazio ristretto in cui si trovava (14 novembre 1944): «mi sono divertito a fare passeggiate di chilometri nel più vario paesaggio come sarebbe per esempio quattro colonne un pilastro e una curva ad angolo retto e poi invece quattro colonne un pilastro ecc.»

Mantova, 24 marzo 2020

Bibliografia: Frediano Sessi, Il segreto di Barbiana, Marsilio 2008; Lorenzo Milani, Alla mamma. Lettere 1943-1967, Marietti 1990; Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, San Paolo 2007.

BELLA CIAO

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

La canzone Bella ciao è divenuto uno degli emblemi del made in Italy canoro nel mondo, al pari di ’O sole mio (Capurro, Di Capua, Mazzucchi, 1898), Nel blu dipinto di blu (Migliacci, Modugno, 1958), Quando, quando, quando (Testa, Renis, 1962), Gloria (Tozzi, Bigazzi, 1979), L’italiano (Cotugno, 1983) e una decina di altre. Nei diversi accenti, con diverse inflessioni, tradotta in altre lingue è eseguita universalmente e conta centinaia di esecuzioni da parte di artisti di varia estrazione musicale.

La storia di questo impetuoso inno anonimo è avvincente e intricata, tanto per quanto riguarda il testo, diffuso in innumerevoli varianti, quanto il piano melodico. Tramontata l’ipotesi, a lungo sostenuta, che potesse derivare da un canto protestatario diffuso nel periodo fascista presso le mondariso padane, va anche sfatato il mito secondo il quale Bella ciao fosse la canzone di lotta partigiana per eccellenza, nel biennio 1943-45.

Proprio perché efficaci strumenti “di propaganda e di organizzazione, di disciplina e di educazione collettiva” (Pivato), i canti adottati dalle diverse formazioni dovevano riflettere il loro orientamento politico ed ideologico. Erano così tornati a risuonare, se si trattava di gruppi di ispirazione socialista, L’inno dei lavoratori, nel caso delle Brigate Garibaldi Bandiera rossa, L’internazionale e Fischia il vento, quest’ultima su melodia russa e versi di Felice Cascione, di gran lunga la canzone più conosciuta nel Nord d’Italia, mentre le formazioni di ispirazione libertaria riprendevano il brano Stornelli dell’esilio, un vecchio inno dell’anarchismo conosciuto anche con il titolo Nostra patria è il mondo intero, scritto da Pietro Gori nel 1895. La diffusione di Bella Ciao, eseguita nei bivacchi battendo le mani “per darle più calore”, era limitata ad alcuni gruppi di partigiani nel modenese e nell’alto bolognese, “era stata cantata da formazioni anarchiche sui monti Apuani” e dai membri della Brigata Maiella (Bermani). Fu il dopoguerra a decretarne la sua rinascita. Fu cantata da molti e in realtà sociali e politiche spesso distanti. Fu intonata nei campeggi dei Pionieri (nella versione Mamma ciao), nei raduni che raccoglievano la gioventù (Praga e Nizza, 1947 Budapest, 1949; Berlino 1951), nelle date anniversarie della Liberazione, entrò nel repertorio dei canzonieri e di chansonnier internazionali (Yves Montand tra tutti).

Negli anni Settanta, ne proponeva la versione partigiana Caudio Villa, mentre Milva interpretava la declinazione protestataria cara alle mondine (annunciandola come quella originale) in una puntata di Canzonissima, e fu cantata dagli esponenti della corrente di sinistra della Democrazia cristiana, stretti attorno a Benito Zaccagnini in un congresso nazionale dl partito della metà di quel decennio. Di pari passo, mentre cresceva la sua notorietà internazionale, Bella ciao si è fatta in tre, seguendo cammini distinti ed assumendo identità distinte.

Da una parte, interpretata con grande sensibilità da artisti di musica leggera, che ne evocano il lato più dolente e intimo (Anita Lane), ed entrata nel repertorio mainstream di cantanti e pop band (Goran Bregovic; Modena City Ramblers), è assurta al rango di brano evergreen. Dall’altra, ha assunto la natura di un inno alla libertà non connotato ideologicamente e, in questo senso, lo si può considerare il corrispettivo popolare di quello che è divenuto, per l’Unione Europea, l’Inno alla gioia, finale corale dell’ultima sinfonia di Beethoven. L’elenco delle occasioni e delle circostanze in cui è stato proposto è sbalorditivo: suonato a New York da una fanfara nel corso della manifestazione di denuncia degli abusi del capitalismo finanziario “Occupy Wall Street” (15 ottobre 2011); ad Atene, ha chiuso la campagna elettorale di Syriza (giugno 2012); è risuonato ad Istambul sulla bocca degli oppositori del presidente Erdogan (giugno 2013); accompagna i video di propaganda del movimento di liberazione del popolo curdo e il corteo di studenti nelle vie di Hong Kong (ottobre 2014); nella sua versione ucraina, è divenuto il canto contro la presidenza di Viktor Janukovyč, a favore dell’entrata dello stato nell’orbita europea (Patria! Sveglia fratelli! O Vitja ciao, Vitja ciao, Vitja ciao-ciao-ciao!”); dedicata dall’attore francese Christophe Alévêque alla memoria delle vittime del sanguinoso attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo (11 gennaio 2015); eseguita da una orchestra sinfonica nella place de la Republique di Parigi, in sostegno di Nuit Debout, movimento di protesta contro la riforma ella legge del lavoro avviata dal governo socialista (15 maggio 2016).

Infine – è questa la terza identità di Bella ciao – nel nostro paese essa ha assunto una connotazione identitaria, sino a trasformarsi nella bandiera musicale della protesta contro la destra berlusconiana (si veda, a questo riguardo, l’uso retorico che del brano fece il giornalista televisivo Michele Santoro nel corso di Sciuscià, il 19 aprile 2002) e, più recentemente, adottata dal movimento delle Sardine, quella salviniana. Nella montante radicalizzazione dello scontro tra maggioranza e opposizione dell’ultimo ventennio ventennio, Bella ciao ha subito un processo di stigmatizzazione, che divide in partigianerie gli estimatori e i detrattori, contrapposte in un confronto sterile che trova il suo punto di massima frizione in occasione delle celebrazioni annuali del 25 aprile.

Con l’epidemia, Bella ciao è entrata in un’ulteriore fase della sua lunga vicenda. Nella moratoria delle abitudini di prossimità che abbiamo sottoscritto, trascinata dal senso comune che la riconosce come un simbolo di resistenza e di unione, pur nell’isolamento sociale, Bella ciao è spuntata sulle bocche di tanti, come spunta il bucaneve (Galanthus nivalis, Linnaeus 1753) nelle praterie invernali.

Suonata e cantata dal vivo con intonazione più o meno corretta o riprodotta su impianti casalinghi, Bella ciao è risuonata da balconi del quartiere Tiburtino di Roma nel flash mob #AffacciatiAlle18, indetto il 14 marzo; di via Salvario a Torino; di La Spezia in occasione del compleanno del novantataduenne William; è stata ripresa a metà marzo nella città tedesca di Bamberg, per augurare buona fortuna agli amici italiani afflitti dalla cattiva sorte; il 20 marzo, in versione sinfonica dai componenti dell’orchestra del Teatro nazionale serbo diretti dal maestro Andrea Solina; eseguita dal sassofonista a cappello Daniele Vitale dal suo alloggio di Napoli; dalla musicista tunisina Farah Farsi al Qanun, lo strumento a 78 corde della tradizione classica araba; dalla coppia siriana Ahmad e Aseel, affacciata a una delle finestre del loro appartamento di Barcelona; il 3 aprile, da una abborracciata orchestrina catalana, in una versione registrata secondo il canone della musica distanziata e, ventidue ore fa, dai pompieri della Fire Brigades Union britannica nel messaggio di solidarietà ai “fratelli e sorelle dei vigili del fuoco italiani”.

Il fortunato inno risuonerà ancora nelle città italiane domani, se verrà accolto l’appello #bellaciaoinognicasa, lanciato dall’ANPI (Associazione nazionale dei partigiani d’Italia) per celebrare la ricorrenza annuale della Liberazione. “Il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao” – viene chiesto ai confinati, che da finestre e balconi potranno ricordare la conclusione dello sciagurato ventennio fascista.

Infine, non da un balcone, ma dal caveau della Zecca nel quale sono penetrati e che stanno derubando accompagnati dalla “sensazione di stare rinchiusi in un bunker”, riecheggiano i versi resistenti di Bella Ciao cantati a squarciagola dai «banditi rossi» (Malatesta) di una sedicente Banda Bonnot del XXI secolo, bifronti visionari della serie televisiva cult La Casa del Papel.

Papel come banconote e papel come carta. Come quella delle autocertificazioni che ci servono per godere della nostra ora d’aria.

Custoza (VR), 24 aprile 2020

Bibliografia. Virgilio Savona e Michele L. Straniero, Canti della Resistenza italiana, Rizzoli, Milano, 1985; Cesare Bermani, “Guerra guerra ai palazzi e alle chiese…”. Saggi sul canto sociale, Odradek, Roma, 2003; Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia, Laterza, Bari, 2007; Carlo Pestelli, Bella ciao. La canzone della libertà, add Editore, Torino, 2016; Errico Malatesta, I banditi rossi in “Volontà”, 2, 15 giugno 1913 (ripubblicato in “Studi Sociali. Rivista di libero esame”, a. IV, n. 23, 20 marzo 1933, pp. 3-4).

BELLEZZA (S)CONFINATA

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Due cortometraggi di danza hanno vagato con fortuna sulla rete in queste settimane. Postati sui profili social del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo e dell’Opera di Parigi, hanno l’aria di voler rassicurare gli amanti del genere sul fatto che l’attività dei teatri non si spegne, neppure quando viene meno la ragione stessa della loro esistenza che è tutta racchiusa nella relazione estetica con lo spettatore.

Le pagine dei profili Facebook di San Pietroburgo e dell’Opera di Parigi che presentano i video realizzati dai rispettivi cori di ballo.

Nell’uno e nell’altro dei filmati, ballerini e ballerine delle due compagnie fanno quello che sanno fare meglio, adattando le loro abitazioni a sala prove dove eseguire la classe e a palcoscenico improvvisato. Si utilizzano le cucine, i corridoi, i balconi, le sale da pranzo, i pianerottoli. Caminetti e sporgenze sono utilizzate come sbarra, oggetti di uso quotidiano trovarobato di scena. La coreografia è racchiusa negli spazi domestici o, tutt’al più, nel giardinetto di fronte a casa. Gli artisti danzano sul parquet, sulle piastrelle, sull’acciottolato di un vialetto, su un tappeto mentre spolverano la libreria, eseguono un pas de bourrée suivi in cucina facendosi aria con un piatto appena lavato, replicano frammenti di un pas de deux, ripetono un astratto port de bras davanti a una parete spoglia, eseguono un grand jeté en tournant en manége attorno a un’aiuola. La musica a cui si accompagnano ci trascina nel vortice casalingo. Sono brani tratti dalle più amate partiture del grande balletto classico, Don Quijote (1869) di Aloisius Minkus, Giselle (1844) di Adolphe-Charles Adam,Cenerentola (1944) e Romeo e Giuletta (1936) di Sergej Prokof’ev.

I video hanno evidenti finalità istituzionali: in un caso, dichiarando che “gli artisti del Teatro Mikhailovsky elevano lo spirito della nazione”, rivendicano il ruolo che il teatro intende avere nella guerra al virus, se pur tardivamente dichiarata da Putin; nell’altro, dedicando il filmato, in conformità dello spirito dei tempi, “a tutti coloro che oggi sono in prima linea nella lotta contro la pandemia”, manifestano un generico senso di appartenenza al corpo sociale piegato dall’emergenza. Ma al di là di quanto con essi si voglia comunicare, qualcosa di più profondo ci tocca. Riguarda l’essenza della bellezza, che si svela nel momento in cui essa è più tenace. Perché di questo parlano i filmati, della bellezza che si crea in anni di lavoro sul palcoscenico e che, quando ristretta, non può comunque rinunciare a prendere forma e a proseguire nel suo esercizio quotidiano.

Custoza, 23 aprile 2020

BOLLETTINO DI GUERRA

di Giulio Saletti, giornalista

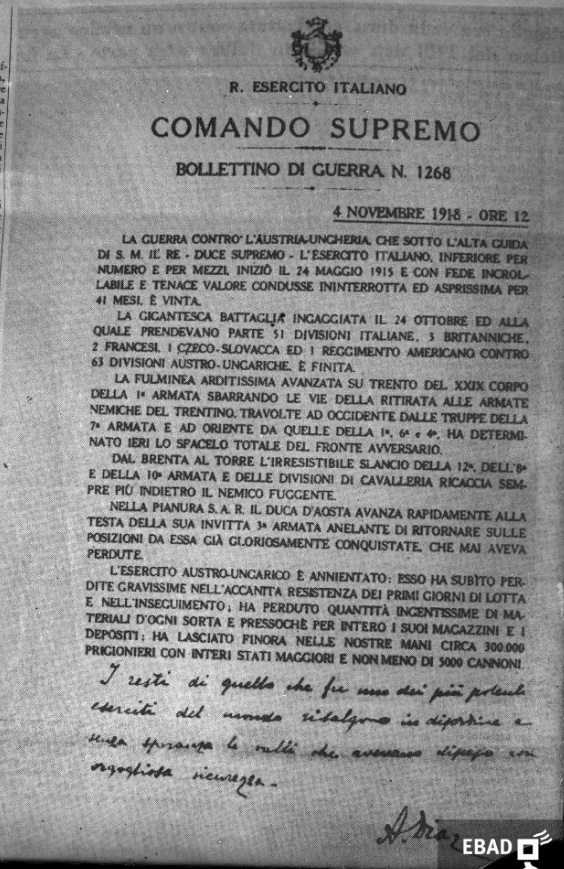

Il bollettino sul Coronavirus, l’aggiornamento in conferenza stampa via streaming e diretta tv dalla sede della Protezione civile, è la liturgia quotidiana che segna la fine della giornata, come un tempo il rintocco delle campane al vespro. Ma diciamo la verità, è anche il gemello comunicativo del bollettino di guerra.

Susan Sontag, che su malattia e metafore ha scritto pagine memorabili, avrà pure ragione a invocare la moratoria del linguaggio militare perché “il corpo non è un campo di battaglia”, ma resta il fatto che la routinaria contabilità del contagio è quanto mai vicina ai bollettini stilati ogni giorno dai comandi supremi in tempo di guerra. Non tanto per banali analogie formali, piuttosto per la comune natura di coinvolgere e catechizzare tutti noi, in una sorta di chiamata alle armi dell’intera nazione. Non è nemmeno più una questione di informazione e trasparenza. In assenza di un denominatore pacifico (quanti sono realmente i positivi al SARS-CoV-2?), la cifra scarna di contagiati, morti e guariti in fondo dice poco.

Per capire, secondo il giusto appello di Riccardo Luna su Repubblica, servirebbero più dati, più chiavi di lettura, più senso della complessità, visto che di fronte abbiamo un nemico ancora sconosciuto. Il punto è che il bollettino della protezione civile è in realtà un ‘rito di resistenza collettiva’ che punta non a orientare ma a galvanizzare. La stessa funzione, in fin dei conti, dei bollettini di guerra. La storia purtroppo ce ne ha lasciati a montagne. La più parte nota a pochi specialisti, alcuni tristemente famosi, come il ventinovesimo bollettino della Grande Armata all’indomani del disastro napoleonico in Russia. O il comunicato di Cadorna (rettificato subito dal presidente del consiglio) dopo la rotta di Caporetto. Oggi, però, uno solo è quello che vorremmo fosse presto rievocato, il bollettino n. 1268, l’ultimo della Grande guerra. Quello redatto dal generale Domenico Siciliani il 4 novembre 1918. Il bollettino della vittoria: “I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza”.

Roma, 2 aprile 2020

Bibliografia. Susan Sontag, L’Aids e le sue metafore, Einaudi, Torino, 1989. Gianmarco Navarini, Le forme rituali della politica, Laterza, Bari-Roma, 2001

BRICOLAGE

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Accanto all’emergenza epidemica si sono sviluppate altre emergenze, che da essa si diramano come tenaci rami secondari. Quella legata alla scarsità della mascherina è forse la principale. Le mascherine non si trovano, con che proteggersi il volto allora?

L’immenso serbatoio della rete offre i più bizzarri suggerimenti sul fai-da-te e illustra come il piccolo bricolage possa aiutare, anche se il risultato non è certificato e quasi certamente inefficace, quanto meno a difendersi dalla vergogna di non essere tra i fortunati possessori della mascherina.

Custoza, 25 marzo 2020

CAMMINARE

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Ora che l’attività motoria è circoscritta a poche decine di passi (anche se una recente ordinanza della regione Veneto ha affrancato gli abitanti dai 200 metri disposti inizialmente, restando in vigore l’obbligo di mantenersi comunque “in prossimità dell’abitazione”), l’impresa compiuta dal conte De Maistre sul finire del secolo XVIII, quando segregato nel proprio alloggio intraprese un viaggio di quarantadue giorni nella propria camera, torna d’attualità – e siamo convinti che Thoreau darebbe la sua benedizione.

Lo spostarsi nella sedentarietà può essere ripreso e utilmente, come nel caso di Tom Moore, cittadino inglese che ha compiuto il suo centesimo anno di età il 30 aprile scorso. Il giorno 9, il veterano di guerra ha intrapreso una passeggiata di beneficienza. L’impresa, denominata “Tom’s 100th Birthday Walk fot the NHAS”, prevedeva che il signor Moore compisse ogni giorno 10 giri del giardino di casa, che misura 25 metri, sino al compimento dei cent’anni. Lanciata sulla rete via Twitter e appoggiata alla piattaforma di foundrising JustGiving, è arrivata a raccogliere oltre 30 milioni di sterline, che saranno devolute al National Health Service.

Il signor Moore, salito al grado di capitano durante la sua carriera militare, è stato nel frattempo promosso colonnello onorario in riconoscimento del suo sforzo filantropico. Assieme ai fondi, sono giunti all’indirizzo dell’uomo 125.000 biglietti di auguri, raccolti ed esposti nella hall della Bedford School, frequentata da uno dei nipoti.

Ben diversa e in un mondo che non era questo, furono le camminate attorno al cortile della prigione di Spandau, che accompagnarono la detenzione di Albert Speer. Architetto di Hitler e, dal febbraio 1942, ministro degli armamenti e della produzione bellica del Reich tedesco, Speer fu uno degli imputati processati dagli alleati a Norimberga. Salvatosi dalla forca, fu condannato a vent’anni di reclusione, che dovette scontare nel carcere berlinese.

Nel 1954, il calcolo dei passi della sua quotidiana passeggiata quotidiane gli suggerì l’idea di convertire quella misura circolare in una misura lineare. Poteva, così, immaginare di percorrere la distanza che separava Berlino da Heidelberg. Fu l’inizio di un viaggio a piedi attorno al mondo, seguendo itinerari proposti dalle guide di viaggio che aveva ottenuto di potere conservare nella cella. “Oggi ho celebrato la conclusione di dieci anni di chilometri percorsi”, scriveva il 18 settembre 1964, “e me ne sono lasciati alle spalle venticinquemilaquattrocentosettantuno”. E un anno più tardi: “Ho intrapreso, con la fantasia, un giro del mondo, ho percorso l’Europa, l’Asia, e adesso sto percorrendo l’America, in realtà seguendo sempre lo stesso cammino in cerchio, e sono finora più di centomila giri, una fatica del tutto insensata con obiettivi fittizi”.

Camminò in cerchio ancora per un anno Albert Speer, prima che terminasse la detenzione. Pose fine al suo viaggio e alla sua condanna il primo ottobre 1966. Era giunto a 35 chilometri a sud di Guadalajara, in Messico, dopo aver percorso 31.816 chilometri, “l’unico risultato tangibile degli anni di Spandau”.

Custoza (VR), 16 e 30 aprile 2020

Bibliografia. Henry David Thoreau, Camminare, Marietti 1820, Bologna, 2019; Albert Speer, Diari segreti di Spandau, Mondadori, Milano, 1976.

CAOS (NUOVA TEORIA)

di Valerio Magrelli, scrittore e docente uniroma3

In matematica e in fisica, il cosiddetto “effetto farfalla”, causato dal semplice battito delle sue ali, esprime l’idea che minime variazioni nelle condizioni iniziale producano massime variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema.

1 signore si mangia 1 farfalla in Cina

e non possiamo più andarcene al cinema,

andare a correre

e a lavorare,

andare a discorrere

oppure a ballare,

andare in pizzeria,

magari in bici,

starsene in compagnia,

abbracciare gli amici.

Roma, marzo 2020.

CATTIVITA’

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

La parola, derivata dal latino captivus (prigioniero), rimanda a una condizione di reclusione obbligata. Il termine, avvertono i vocabolari, è “di uso comune con riferimento ad animali non domestici, o comunque usi a vivere liberi, tenuti prigionieri in speciali recinti” (Treccani). Tra i molteplici rovesciamenti della quotidianità operati dal virus sconosciuto vi è anche questo: una volta tanto, è il vivente non umano a costringere l’uomo alla cattività (fatta salva quella particolare forma coercitiva e custodiale rappresentata dagli arresti domiciliari, previsti e disciplinati dall’articolo 284 c.p.p.). Gli “speciali recinti” della definizione sono le private abitazioni di ciascuno di noi, costretto per ordinanza a restare entro le mura domestiche a titolo di distanziamento sociale e ad allontanarsene solo per soddisfare bisogni primari comprovati da autocertificazione.

Come ogni altro fenomeno dinamico, anche questa nostra condizione di confinamento ha uno sviluppo diacronico. Ha una sua storia, che cercheremo in futuro di periodizzare. Potremmo scoprire, allora, che vi è stata una prima epoca, che qui chiamerò della condivisione. Nello stupore per ciò che di inedito si stava sperimentando, essa si è accompagnata a un sentimento di euforia. Non suoni paradossale, ma è questo lo stato d’animo collettivo che ha spinto gli individui a individuare forme di condivisione, occupando con la propria presenza i balconi, che da spazio abitativo esterno privato si sono trasformati in luoghi dell’aggregazione – vietata, ma non di meno cercata. I balconi e i davanzali degli appartamenti hanno sostituito le piazze, le scalinate, i porticati, i parchi, le panchine, gli angoli delle strade dove sino ad allora si era condotta la pratica dalla socializzazione. I flash mob, ampiamente mediatizzati e rilanciata dalla rete dei social, ne sono divenuti il simbolo. Particolarmente significativo, a questo riguardo, risulta l’atto di affetto per la popolazione italiana colpita dall’epidemia, espresso da un gruppo di cittadini di Bamberg con un video postato su Facebook il 16 marzo 2020, che ha registrato nel giro di poche ore 400.000 visualizzazione. Riproducendo la forma di aggregazione puntiforme che si stava praticando nelle città italiane, da una parte la si citava ricorrendo anche al registro linguistico (l’italiano della canzone intonata), dall’altra si rendeva un omaggio alla possibilità di trovare la forza per resistere nella collettività attraverso uno dei canti di lotta più noti e amati, Bella ciao.

Sostegno alla popolazione italiane da parte di cittadini di Bamberg, verso la metà di marzo 2020. “La nostra strada voleva mostrare un segno di solidarietà. Abbiamo scelto questa meravigliosa idea italiana di rallegrarsi cantando da una parte all’altra di una strada”, hanno spiegato i creatori del video su Youtube.

Somma di distinti periodi di lockdown definiti temporalmente da DPCM e il cui termine ha corrisposto sino ad oggi a regolari proroghe, la cattività si è prolungata. All’iniziale euforia, che perdeva di intensità, è subentrato uno stato di ansia – un’epoca che dirò dell’impotenza. Aumentando i giorni, aumentava il numero dei deceduti, quello dei contagiati… “Leggo malissimo, scrivo con difficoltà, non mi concentro. È una situazione angosciante. Lasci stare le puttanate che raccontano i nani e i ballerini della televisione. Chi può stare bene a casa? Che fantasie idiote sono mai queste? Solo un irresponsabile può avere l’animo sereno in un momento così. In queste condizioni, la casa è un inferno”, ha dichiarato in un intervista rilasciata all’Huffpost, il 5 aprile 2020, il filosofo Massimo Cacciari. Dichiarazione sorprendente, provenendo da un intellettuale influente e di innegabile carisma mediatico, perché ammissione di frustrazione, verosimilmente comune ad ampie fasce sociali.

alle sue dichiarazioni

Il picco tanto atteso sembrava ancora lontano e, una volta raggiunto, si è scoperto che dava su un plateau, un altopiano… il lessico della statistica e della scienza epidemiologica, che ad ogni ora del giorno irrompe dagli schermi televisivi, iniziava ad assomigliare sempre più all’immagine di una scalata… ci si arrampica, si raggiunge l’agognata vetta, e poi si scende.

Un buon metro per misurare lo stato d’animo prevalente in questa seconda epoca potrebbe essere dato dal numero delle violenze e delle liti casalinghe. Se Il crollo dei reati commessi sul territorio è l’effetto collaterale della quarantena di massa – meno 64% secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno strada relativamente al periodo 1-22 marzo –, il confinamento entro le mura di casa rischia di aumentare il numero dei maltrattamenti in famiglia e quello delle liti condominiali, come si è verificato nelle aree della Cina sottoposte a misure di quarantena nei mesi scorsi. “Gli interventi delle Volanti di polizia e delle radiomobili dei carabinieri ai tempi del coronavirus”, si leggeva in un articolo apparso su “Il Messaggero”, “ormai si fanno soprattutto per liti in famiglia e liti condominiali”.

L’esposizione in un periodo di pace (e non di guerra come si sente dire) all’inattesa esperienza di un tempo sospeso, che ha dato una dimensione nuova al tempo normale, offrirà una raccolta di osservazioni a sociologi, psicologi, etnografi della quotidianità di vastità impensabile. Nessun esperimento di psicologia sociale, che abbia la condizione di cattività come oggetto di studio, potrebbe mai avere tale diffusione ed essere tanto prolungato nel tempo. Verranno analizzate queste settimane. Verremo studiati noi, la nostra pazienza e le nostre debolezze. Domani, quando verrà, sapremo con precisione come ci siamo comportati.

Custoza, 10 aprile 2020

Cielo in una stanza (Il)

di Giancarlo Beltrame, giornalista, fotografo e critico cinematografico

Quando sei qui con me

Questa stanza non ha più pareti

Ma alberi

Alberi infiniti

Quando sei qui vicino a me

Questo soffitto viola

No, non esiste più

Io vedo il cielo sopra noi

Che restiamo qui

Abbandonati

Come se non ci fosse più

Niente, più niente al mondo

Gino Paoli interpreta Il cielo in una stanza

in una trasmissione di “Canzonissima” del 1968

Cantava così Gino Paoli nel 1960, immaginando che la forza dell’amore potesse abbattere ogni muro, ogni soffitto, librandoci al di sopra di tutto, immergendoci in spazi infiniti delimitati soltanto da alberi altrettanti infiniti. Sono passati sessant’anni e in questi giorni opachi in cui viviamo assediati nelle nostre case da un mortale nemico, siamo ancora qui a sognare il cielo in una stanza, la libertà di uno spazio aperto in cui poter respirare a pieni polmoni, senza orpelli o mascherine davanti al naso e alla bocca. E non abbiamo nemmeno più bisogno dell’ebbrezza dell’innamoramento, del brivido esaltante del primo amore, ci basta molto meno.

E in questo sogno di infinito oltre la leopardiana siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude ci aiuta anche l’arte. O meglio, il ricordo delle opere degli artisti amati, magari riutilizzati per i propri lavori.

E la mente corre a tutte le donne in interni di Hopper, soprattutto quelle con lo sgurado malinconico fissato gli spazi aperti oltre un finestra. O ai cinque video in fila di Catherine’s Room di Bill Viola a Palazzo Strozzi, ispirato a Caterina da Siena fra beate domenicane di Andrea di Bartolo. Opere premonitrici di questa clausura cui siamo tutti obbligati.

Verona, 26 marzo 2020

Città verrà distrutta all’alba (la)

di Steve Della Casa, autore e conduttore televisivo

Ho conosciuto tanta gente di cinema in questi anni, ma l’incontro con George Romero (il regista famoso per la serie di film inaugurata con La notte dei morti viventi) è stato davvero uno degli incontri più importanti. Gli chiesi quale film gli ritornasse più spesso in mente quando si accingeva a scriverne uno nuovo, e lui senza esitazione rispose The Crazies (un film del 1974 uscito in Italia come La città verrà distrutta all’alba).

In quel film si parla di un’epidemia che fa letteralmente impazzire gli abitanti di una cittadina del Midwest, dell’esercito che viene mandato a reprimere gli atti vandalici compiuti da pacifici cittadini che però sono usciti di senno, di un dottore che sta sperimentando un vaccino che può mettere fine all’epidemia e di un ottuso militare che, proprio quando il vaccino è finalmente stato approntato, uccide il ricercatore che non ha prontamente ubbidito a un suo ordine e di conseguenza distrugge per sempre anche quel salvifico vaccino. “Devi sapere, disse Romero, che in tutti i miei film io racconto di come l’umanità possa essere sottoposta a mutazioni genetiche anche terribili: ma che i mutati, per quanto possano agire in modo disumano, non saranno mai disumani quanto i militari. Io non ho simpatia per i comunisti, ma mi spaventano quei militari che hanno buttato tonnellate di bombe e di veleno sui Vietcong: i nostri generali dicono che lo hanno fatto per salvare la democrazia, ma hanno solo fatto un gran massacro e in più sono anche stati sconfitti”. Ricordiamocene sempre: i virus possono essere letali, ma la violenza istituzionale lo è sempre di più.

Settime di Asti, 4 aprile 2020.

Filmografia. La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead, 1968) e La città verrà distrutta all’alba (The Crazies, 1973) di George A. Romero.

CLAUSURA

di Paola Minussi, scrittrice e musicista

La prima immagine che si materializza nella mia mente alla parola clausura è la figura della monaca di Monza nel suggestivo ritratto di Giuseppe Molteni, datato 1847, basato sul personaggio tratteggiato da Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi.

Al centro della tela appare una giovane donna dai tratti mediterranei, i suoi occhi sembrano chiusi e fissano il pavimento, dalla parte opposta rispetto al grande crocifisso che occupa tutta la parte destra del dipinto. Freddo e oscurità dominano l’ambiente monastico e la luce che illumina il viso della monaca non arriva dal crocifisso, come ci aspetteremmo, ma dal lato opposto, forse da una finestra che non vediamo, una possibile via d’uscita che ci è ancora sconosciuta.

In queste settimane di clausura forzata ci sentiamo soli, in balia di una forza che non conosciamo e che ci tiene in sospeso. Chi ha fede, si rivolge alla propria religione, chi non ce l’ha, si volta dall’altra parte, volge lo sguardo a terra e si sforza di trovare dentro di sé la forza di andare avanti e di immaginare un futuro possibile. La memoria va indietro nel passato, quando per me clausura significava esame di passaggio: un periodo di tempo limitato (di cui si conosceva in anticipo la durata) durante il quale dovevamo dimostrare di essere in grado di tradurre un testo, eseguire una trascrizione musicale, risolvere un quesito. Questo accadeva un tempo, prima della pandemia. Ora la nostra clausura è molto più aleatoria: non sappiamo quanto durerà e non spetta a noi trovare la soluzione del problema. Dobbiamo solo restare a casa e condurre una vita appartata e solitaria. Possiamo − e dobbiamo − però sforzarci di coltivare il nostro giardino interiore, una sorta di hortus clausus contemporaneo; è tempo di seminare pensieri nuovi, coltivare idee straordinarie, innaffiarle con costanza, averne cura e liberarle ogni giorno dalla gramigna della paura e della sfiducia verso ciò che sarà. Così dentro, così fuori. Alla nostra clausura di cittadini, corrisponde uno stato generalizzato di isolamento a livello nazionale, europeo e mondiale: una clausura planetaria chiamata lock-down. Ci affacciamo alle finestre delle nostre abitazioni e agli schermi dei nostri cellulari per cercare di capire ciò che sta accadendo fuori. L’esterno è complesso da decifrare e il rumore di fondo ha spesso il sopravvento.

Al momento non abbiamo certezze ma un unico desiderio, che questa clausura non sia vana, che sia davvero condivisa e porti al risultato sperato: fermare il contagio. Ogni goccia conta e insieme possiamo davvero fare la differenza.

Como, 6 aprile 2020

COMPLOTTISMO

di Tommaso Tuppini, docente di filosofia univr

Tutti abbiamo sentito parlare di scie chimiche, Savi Anziani di Sion, falso allunaggio, vaccini che provocano l’autismo, e mi fermo qui perché troppo lunga è la lista delle teorie secondo le quali le cose non sono andate e non vanno così come ce le raccontano. Il comune denominatore di speculazioni che hanno contenuti così eterogenei è la certezza che il popolo è cornuto e mazziato, i potenti della Terra tramano ai suoi danni e a cose fatte gli propinano delle fregnacce. Tra gli effetti del COVID-19 c’è di aver dato nuovo alimento al complottismo, l’unica Internazionale che finora ha funzionato perché ha saputo mettere in comune l’idiozia: se il virus non ha colpito Pechino né Shanghai – dove vivono i politici e i ricchi – e neppure ha avuto serie ripercussioni sull’economia del Paese (cito quasi alla lettera un messaggio che gira su whatsapp, ma senza le sgrammaticature e gli errori di ortografia), vuol dire che è stato fabbricato dai cinesi per mandare a gambe all’aria il resto del mondo…, anzi no! – ribatte un altro complottista – l’hanno portato gli atleti americani che a ottobre parteciparono ai Campionati Militari di Wuhan.

Il complottismo ha la sua origine nella più umana delle emozioni, il risentimento. Siamo risentiti quando succede qualcosa che non ci aspettavamo e che mette in crisi la conoscenza insieme alla capacità di agire. «Cosa sta succedendo?», «che fare?», se non riusciamo a trovare una risposta siamo a disagio e la reazione più facile è cercare un colpevole, qualcuno che ha voluto e fatto scientemente ciò che a uno sguardo più distaccato appare frutto del caso o di elementi per lo più imponderabili. La realtà della nostra impotenza davanti alla sorpresa trova una consolazione nella prepotenza e diabolica astuzia degli ipotetici congiurati.

Quando con il ginocchio urtiamo contro lo spigolo del letto non riusciamo a farcene una ragione e ci adiriamo, imprechiamo, prendiamo a calci il letto per punirlo di averci fatto un brutto tiro: è il nostro complottismo quotidiano, ci siamo dentro fino al collo. L’uomo è l’animale risentito perché è ossessionato dalla colpa – siamo tutti un poco preti – e vuole farla ricadere sulla testa di qualcuno o su qualcosa – siamo tutti un poco magistrati, assetati di vendetta anche se la chiamiamo giustizia. Dopo che abbiamo trovato il colpevole di un evento dai contorni sfocati e inquietante (il virus che non sappiamo da dove viene e dove va, il letto che non avevamo visto perché era buio pesto), l’evento prende un profilo riconoscibile e allora sappiamo il da farsi: bisogna isolare diplomaticamente la Cina e bombardare i suoi laboratori biologici, bisogna ricacciare gli americani nel loro continente, bisogna sfasciare il letto. Il rimedio però, è peggiore del male: per farci un dispetto i cinesi compreranno tutto il nostro debito pubblico, gli americani ci manderanno ancora più marines, non solo il ginocchio, tutta la gamba sarà coperta di lividi. A quel punto chi rimarrà da mettere sul banco degli imputati? Chi dovremo additare? Noi stessi? Nietzsche diceva che quando una forza non trova sfogo verso l’esterno, si rivolge all’interno e pianta i denti nella propria carne. Il risentito finisce per usare contro di sé l’odio che prima indirizzava agli altri ed erompe nell’esclamazione liberatoria: «siamo tutti colpevoli!». Questa tappa segna il trionfo del risentimento che, dopo aver viaggiato per il mondo e avere visto cattiveria e complotti ovunque, torna al punto di partenza, trovandolo cattivo e colpevole anch’esso, e non ha tutti i torti: soltanto per il cattivo gli altri sono cattivi, soltanto per chi si sente colpevole gli altri sono colpevoli.

L’antidoto al complottismo e alle scemenze verbali che lo accompagnano è il superamento dell’idea di colpa – la nostra, degli altri –, capire che la colpa è la più inutile e nociva delle finzioni. Non è cosa da poco perché significa cambiare radicalmente i nostri abiti di pensiero devoti e paranoici, incapaci di comprendere che la vita è una strana combinazione di caso e necessità dove l’arbitrio non ha nessun ruolo. Una trasformazione oltreumana e irreligiosa sarà capace un giorno di cicatrizzare le ferite del risentimento e asfaltare le fogne del complottismo, ma di quel giorno non si intravede neppure la notte che precede l’alba.

Verona, 28 aprile 2020

COMPLOTTISMO: UNA POSTILLA

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Tra le più tenaci ricostruzioni complottiste vi è quella secondo cui gli attentati dell’11 settembre 2001 sarebbero un piatto cucinato in casa, inside job del cuore di tenebra americano. In quella smisurata discarica che è divenuto il web, le voci dei seguaci della “versione alternativa” dell’atto terroristico, che ne disconosce la matrice al-qaedista, si contano a decine di migliaia. Uno dei direttori del coro negazionista è il giornalista francese Thierry Meyssan, che nel 2002 pubblicò L’effroyable imposture (L’orribile impostura), seguito l’anno successivo da Le Pentagate, ove si sosteneva che a schiantarsi sull’edificio del Pentagono non fosse stato il volo American Airlines 77 ma un missile terra-aria. Nel libro, Meyssan e i suoi sodali si prodigavano in analisi balistiche e termiche allo scopo di dimostrare l’impostura ufficiale e propagare una malsana teoria, secondo cui interesse degli apparati e delle consorterie finanziar-militari statunitensi era quello di creare i presupposti perché vi fosse una guerra decennale, che così tanti lutti avrebbe recato ai concittadini e a popolazioni distanti migliaia di chilometri

Non deve stupire che sia questo stesso milieu intellettuale, anche in questo caso, ad aver prodotto una lettura complottista dell’epidemia, riconducendola a un progetto – ancora una volta americano, ma in questo caso preceduto dai governi europei – di costruzione mediatica della sua pericolosità con lo scopo di generare paura nei cittadini, per poi poterli confinare e ottenere il pieno controllo di un gregge divenuto docile. “La ricetta è sempre la stessa”, ha scritto Meyssan in un articolo apparso nella seconda metà de marzo e tradotto anche nella nostra lingua, “esercitare pressioni psicologiche per indurre il popolo a compiere volontariamente atti ch’egli sa inutili, ma che servono a istradarlo sulla via della menzogna”. In un altro intervento, lo stesso Meyssan sostiene che “Le inette reazioni dei governi europei al COVID-19 sono state dettate da ex consiglieri di Donald Rumsfeld e George W. Bush. Contrariamente a quanto afferma la retorica istituzionale, le misure adottate non hanno fondamento sanitario. Lungi dall’essere una risposta all’epidemia, esse mirano a trasformare le società europee, per integrarle nel progetto politico-finanziario del gruppo”.