Dizionario del Tempo del Virus R-Z

A

ALIENO

ALLENAMENTO

AMBIENTE

AMUCHINA

ANTICORPI

Antologia di Spoon River (Lee Master)

ANZIANI

Armi, acciaio e malattie, Diamond

Aspettando Godot (Beckett)

ASSEMBRAMENTI

ATTESA

AULE VUOTE

AUTOCERTIFICAZIONE

B

BALCONE

BARBIANA

BELLEZZA

BELLA CIAO

(S)CONFINATA

BOLLETTINO DI GUERRA

BRICOLAGE

C

Camera verde (Truffaut)

CAMMINARE

CAOS (NUOVA TEORIA)

CATTIVITA’

Cielo in una stanza (Paoli)

Città verrà distrutta all’alba (Romero)

CLAUSTROFOBIA

CLAUSURA

COMPLOTTISMO

COMPLOTTISMO: UNA POSTILLA

COMPLOTTISMO: TEORIE DEL COMPLOTTO I

COMUNICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA

Condannato a morte è fuggito (Bresson)

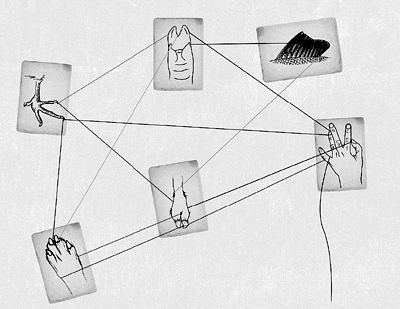

CONNESSIONI

CONFERENZA STAMPA

CONFINE

CONFINO

CONTABILITA’

CONTAGIO

Contagion, Soderbergh

CONTATTO

CONVERSIONE

COPRIFUOCO

CORONABOND

COVID-19

COVIDIOTA

D

Decamerone (Boccaccio)

Dei Sepolcri (Foscolo)

DEMOCRAZIA

DENTRO/FUORI

Deserto dei Tartari (Buzzati)

DIALOGO

Diario dell’alloggio segreto (Frank)

Diario dell’anno della peste (Defoe)

Diceria dell’untore (Bufalino)

DIDATTICA A DISTANZA

DIRITTO ALLA SALUTE

DISEASE X

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dissipatio H.G. (Morselli)

DISTACCO

DISTANZE

DISTANZIAMENTO

DPCM

Dottor Semmelweis (Celine)

DRESS CODE

DRESS CODE PUBBLICITA‘

DUECENTO METRI

E

EPIDEMIA

EROE

F

FALSE NOTIZIE

FAME

FANTASMA

FARE LA CODA

Festino nel tempo della peste (Puskin, Kiuj)

Finestra sul cortile (Woolrich, Hitchcock)

FOCOLAIO

FOSSE COMUNI

FRAGILITA’

FRONTIERE EUROPEE

FUNERALE

FUTURO

G

Game Changer (Bansky)

GATTO

GIORNI

Giorno dei trifidi (Wyndham)

GUERRA

Guerra dei mondi (Wells)

Guerra del Peloponneso (Tucidide)

H

I

IMMOBILITA’

IMMUNIZZAZIONE

IMPRESA

Inferno, Comedia (Dante)

INFORMAZIONE

INTIMITA’

INVISIBILITA’

IO QUINDICENNE STUDENTESSA ON LINE

IO UNDICENNE RECLUSO DOMESTICO

IRRESPONSABILI

ISOLAMENTO

L

Lacrime amare di Petra von Kant (Fassbinder)

LAVAGGIO DELLE MANI RITUALE

LAVARSI LE MANI

LAZZARETTO

LEGGINS

Lentezza (Kundera)

LIBERTA’

Libro contro la morte (Canetti)

LIMITE

LOCKDOWN

M

MALATTIA

Maschera della morte rossa (Poe)

MASCHERINA

MEDICO DI FAMIGLIA

METAFORE DI GUERRA

MITIGAZIONE

MONDO

MONDI PARALLELI

MORIRE

MUSICA VIRTUALE

N

NASCONDERSI

NATURA

NEGAZIONE

NEMICO

Noè (Recherche, Proust)

NOI QUINDICENNI E LA PAURA

NON CREDO

NON MOLLARE

NONNI

NOSTALGIA

O

OLFATTO

OMS

ORA D’ARIA

ORDINANZA

P

PARLAMENTO

PAROLA

PARTENZE

PASSEGGIATA

Passeggiata (Walser)

PASSEGGIATA CON IL CANE

PAURA

PAZIENTE ZERO

PAZIENZA

PERIFERIA

Peste (Camus)

Peste bruna è passata di là (la), Guerin

Pestifero e contagioso morbo (Cipolla)

PICCO

PIPISTRELLO

POESIA

PREGHIERA

PRIMA LINEA

PRIMAVERA

PRIVACY

PROUST

PROVINCIA

PROVVEDIMENTI CONCORRENTI

PUBBLICITA’

PULVISCOLO COMUNICATIVO

Q

R

Ragazza col timpano perforato (Bansky)

RECLUSIONE

RELIGIONE

REPULSION (Polanski)

RESILIENZA

RIVINCITA

RUNNER

S

SALUTE ISTITUZIONALE

SARS-Cov-2

Scritti sui terremoti (Kampf)

SEGNALATORI DI INCENDIO

SELVATICO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SESSO

SILENZIO

SMARRIMENTO

SMART WORKING

SOLITUDINE

SONNAMBULISMO

SPAGNOLA

SPAGNOLA, MEMORIA

SPESA

SPIRITUALITA’

Stanza tutta per sè (Woolf)

STARE A CASA

STATO

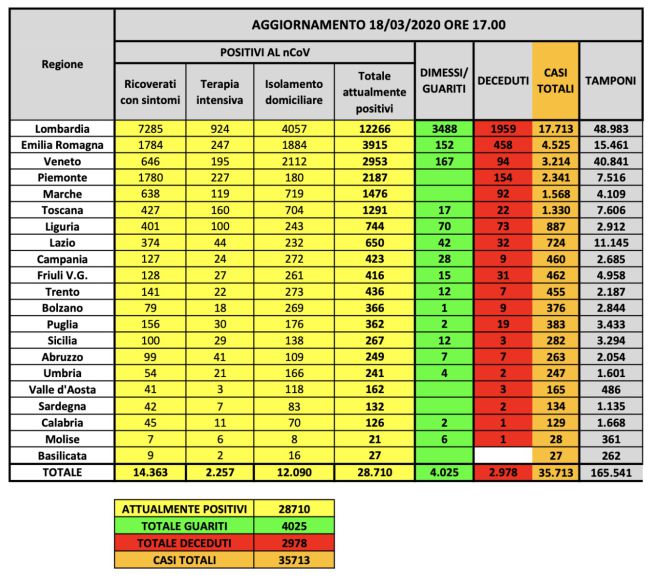

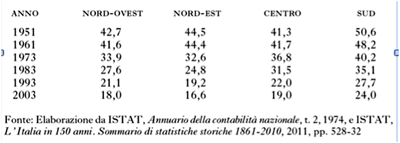

STATISTICHE

STATO DI EMERGENZA

STORIA ON LINE

Stronzate (Frankfurt)

SUPERMERCATO

T

TALK SHOW

TAVOLO

TAMPONE

TEMPO

TENDENZE SECURITARIE

TERAPIA INTENSIVA

TESTIMONI SCOMPARSI

TRACKING COVID-19

TRIAGE

TUTA

TUTTO ANDRA’ BENE

U

V

VELOCITA’

VACCINO

VIAGGIO

Viaggio intorno alla mia camera (de Maistre)

VIRULENZA

Volto e il vaiolo (Pascal)

VULNERABILITA

Z

Ragazza col timpano perforato

Bansky, 2014

di Moira Sbravati, funzionario pubblico

Il writer inglese noto solo per il suo nome d’arte Bansky, esponente di spicco della street art (o post graffiti o guerrilla art), nell’ottobre del 2014 decise di rivisitare la tela di Vermeer Meisje met de parel (Ragazza con orecchino di perla), celebrata nell’omonimo romanzo di Tracy Chevalier, pubblicato nel 1999. Basky diede la sua versione del piccolo quadro sulla parete di uno studio di registrazione nella zona portuale di Bristol, sua città natale, riproponendo l’enigma di quella fanciulla dallo sguardo profondo, potente e immediato, così come immediata e potente è la cifra comunicativa delle sue figure, testimoni silenti delle storture irrisolte del mondo. Il titolo dell’opera Girl with the pierced eardrum (La ragazza col timpano perforato) era stato ispirato dalla presenza sull’ampia parete di in allarme del sistema di sicurezza ADT, che nella versione Bansky si sostituiva all’orecchino di perla del modello

Nel 1966, Giuseppe Ungaretti dedicò uno scritto di grande acume all’opera di Vermeer, dove si incontra questa osservazione: “In Vermeer le figure non hanno né pretendono di avere maestà. Sono persone che per abitudine non escono da quei limiti prefissi a un viver di medio ceto, e, tutt’al più, potrebbero arrivare ad eleggersi quei limiti ambiti da chi sia molto semplice in tutto, e lo sia quindi anche nel sentire e nell’immaginare. Ciò non toglie nulla alla profondità, può dare anzi all’espressione una giusta profondità, la giusta misura della profondità, quella misura che è indispensabile aiuto al raggiungimento di un vero che non superi le misure della persona umana, che anzi si trovi, nei limiti stessi della persona umana, presente, ad affermare l’indeterminatezza della poesia persuadendola ad emergere”. Per una sorta di curiosa consonanza, queste parole dedicate all’opera di Vermeer, potrebbero essere pensate anche anche per descrivere la pienezza dei profili dei bambini, degli uomini e degli animali creati da Bansky.

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2020, La ragazza col timpano perforato è stata attualizzata. Un’enorme mascherina chirurgica, tecnicamente conosciuta come FFP1, ancorata con dei cavi metallici nottetempo, probabilmente dallo stesso autore, s’impone alla nostra attenzione con tutta la forza del gesto artistico e ci interroga sulla pervasività e i paradossi della pandemia di COVID-19, che ha costretto Bansky e i sudditi britannici a confinarsi nelle proprie abitazioni.

Verso metà aprile, cinque fotografie postata sul profilo Istagram dell’artista, ci hanno mostrato un’altra opera del periodo del confinamento, intitolata My wife hates it when I work from home (Mia moglie odia quando lavoro da casa). Se la pandemia ha reso impraticabile la street art, la creatività dell’artista ha eletto a spazio ideale la propria abitazione, in questo caso il bagno, scelto non a caso come il luogo privilegiato nel quale, nella quarantena, molti ritrovano la propria privacy. I famosi ratti di Bansky corrono lungo le pareti, giocano con gli oggetti, sovvertono l’ordine delle cose: lo specchio è inclinato, la carta igienica srotolata, la pasta dentifricia spruzzata sulla parete… una delle bestiole imbratta con la propria orina l’asse del water, un’altra è colta nel momento in cui sta facendo cadere a terra il dispenser del sapone e, riflessa nello specchio, una terza indica un contatore di giorni. Se il bagno di casa diventa metafora del mondo, il sopravvento del caos sull’ordine diviene il simbolo della perdita di controllo della nostra società, distratta e immemore della propria fragilità, sulla realtà.

“Nella storia dell’umanità i casi di peste e di guerra sono stati tanti. Eppure ogni volta l’umanità si è lasciata trovare impreparata dalla guerra o dalla peste”, osservava Albert Camus nel suo romanzo La peste, pubblicato nel 1947. Davanti a questi di Bansky, come non pensare ai ratti descritti da Camus.

Roncoferraro, 2 maggio 2020

Bibliografia. Giuseppe Ungaretti, “Invenzione della pittura oggi” in L’opera completa di Vermeer, Rizzoli, Milano, 1967; Tracy Chevalier, La ragazza con l’orecchino di perla, Neri Pozza, Vicenza, 2000; Albert Camus, La Peste, Bompiani, Milano, 2017.

RELIGIONE

di Paola Marini, storica dell’arte e museologa

Le epidemie sono state per secoli, nel mondo occidentale, legate inscindibilmente alla religione, in quanto minacciate o anche semplicemente avvertite come castighi divini, e pertanto da curare innanzitutto con la fede. Insieme alla letteratura, lo testimonia la presenza, al centro dei lazzaretti, di un altare, visibile da ogni punto del recinto, secondo una prospettiva che Michel Foucault avrebbe ribaltato nel suo panopticon. In una Venezia cristallina come una veduta di Canaletto, due sublimi tesori dell’umanità stanno a ricordarci questo ‘naturale’ rapporto: la chiesa del Redentore, alla Giudecca, costruita da Andrea Palladio per celebrare la fine della peste del 1575, fine ancora oggi ricordata da una delle feste popolari più amate della città e la chiesa della Madonna della Salute, a Dorsoduro, eretta da Baldassarre Longhena in adempimento del voto fatto per la cessazione della pestilenza manzoniana del 1630, e il cui culto è altrettanto vivo. Lo stesso dicasi per la diffusione delle immagini dei santi taumaturghi, in particolare Sebastiano e Rocco.

Se ancora durante l’influenza spagnola si svilupparono movimenti spiritualistici, quello del Covid-19 è il primo caso nella storia in cui la religione cede decisamente il campo alla scienza per divenire pratica essenzialmente individuale. Sospese le celebrazioni pubbliche di messe, matrimoni, battesimi e funerali, è quest’ultima mancanza che pare colpire più delle precedenti la società, privata di un momento di commiato e compartecipazione del dolore. Pochissime sono le trasgressioni. Come ovunque anche nella chiesa si incrementa l’uso delle tecnologie digitali per mantenere il contatto con i fedeli, anche se centoventi sacerdoti morti, e non tutti anziani, stanno a significare che il clero non si è sottratto ad un impegno di prima linea nei confronti della comunità. Le chiese rimangono aperte, eppure sostanzialmente vuote. Ma è il televisore che diviene, secondo un esplicito incoraggiamento della gerarchia ecclesiastica, un altare domestico attraverso cui assistere soprattutto alla messa. Dallo schermo televisivo sono entrate nelle case le immagini del solitario pellegrinaggio urbano di papa Francesco, che cammina lungo via del Corso il 15 marzo, per recarsi da Santa Maria Maggiore, dopo aver reso omaggio all’immagine venerata di Maria salus populi romani, a San Marcello, dove è custodito il crocifisso che nel 1522 venne portato in processione per invocare la fine della peste.

Proprio a confronto degli imponenti riti collettivi allestiti nella storia in queste circostanze, nonché dell’affollato incontro di ogni domenica con i fedeli, risalta ancor più la solitudine del pontefice in una piazza San Pietro deserta nella preghiera di intercessione del 27 marzo (in cui, sia detto per inciso, il crocifisso appena citato ha sofferto della permanenza all’aperto, ed ha dovuto essere prontamente avviato al restauro) e del giorno di Pasqua. Il colonnato costruito da Bernini per abbracciare simbolicamente il mondo intero fa da cornice ad un pontefice che con pacata fermezza pronuncia parole di condivisione e di speranza in assoluto isolamento. Un’immagine tanto sorprendente quanto indimenticabile.

I riti della Pasqua di Ebrei ed Ortodossi subiscono, a distanza di pochi giorni, le medesime restrizioni, così come il Ramadan iniziato il 23 aprile. Anche nella cosiddetta fase 2 il protrarsi del divieto delle celebrazioni che suscita la vibrata protesta dei vescovi della CEI, è prontamente stemperata dalla reazione di papa Bergoglio: “Preghiamo il Signore perché dia al suo popola la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni”. Liberata dalla ‘responsabilità’ del contagio e da attese salvifiche la Chiesa torna, come alle sue origini, ad essere una scelta intima e profonda.

Verona, 1 maggio 2020

RIVINCITA

di Carlo Benfatti, storico e folklorista

Smog che si dirada, polveri sottili, sempre meno percepibili, traffico alleggerito, acque dei fiumi che tornano verde-azzurre, erba e vegetazione che invadono ovunque, apparizione di fiori scomparsi da tempo, ecco il risultato del lockdown imposto alla nostra società dal coronavirus. La natura prende il sopravvento e si riappropria dei suoi spazi. Così anche gli animali che fino a qualche mese fa stavano ritirati nelle loro tane fuggendo l’uomo, ora escono indisturbati “passeggiando” in luoghi da cui prima erano severamente tenuti lontano. Proprio in una di queste sere alla TV si sono visti capre, cinghiali, volpi e altre specie camminare per le strade o gironzolare attorno ai cassonetti in cerca di cibo… Non c’è da meravigliarsi che alcune varietà di vertebrati o invertebrati ritenute estinte, ora riemergono alla vita come “resuscitate”.

Tutti queste novità che fanno rivivere il paesaggio naturale sono certamente benvenute e apprezzate, però a che prezzo? C’è voluta un’epidemia con provocazione di malati, ricoveri in strutture sanitarie, perfino tanti decessi, e con crisi economico-sociali, per restituire alla natura ciò che la civiltà tecnologica-industriale le ha sottratto? Non sono bastati i movimenti ecologisti in tutto il mondo e l’appassionata presenza di Greta Thumberg che ha viaggiato dappertutto esortando capi di stato, scienziati, personalità di ogni settore a rispettare di più la natura, il nostro pianeta? L’abbiamo vista perfino piangere disperata per convincere i potenti della terra a prendere finalmente giusti provvedimenti per invertire la rotta. Li ha quasi implorati perché fermassero il riscaldamento globale, causa della desertificazione e degli eventi meteorologici estremi. Li ha più volte scongiurati di volgere l’attenzione alla flora e alla fauna sulla strada della scomparsa.

Non è bastata l’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco a lanciare il pericolo cui va incontro l’umanità perseguendo lo sfruttamento incondizionato delle risorse, fra l’altro togliendo spazio verde e fonti alimentari a popoli che in alcune parti del mondo sono abituati da generazioni a vivere in perfetto equilibrio e armonia con l’ambiente? Di certo il limite cui oggi siamo giunti, vale a dire quello dell’abuso, dello sfruttamento delle risorse naturali, siano esse vegetali, animali che paesaggistiche, non è più valicabile.

A questo punto c’è un campanello d’allarme: la ribellione della natura. Essa attacca l’umanità nel punto in cui è più sensibile e di cui va orgogliosa: la sopravvivenza, la trasmissione della progenie, lo sviluppo progressivo delle proprie attività. Un esempio che tutti possono constatare. Quando si vedono ovunque coltivazioni intensive che negano ogni metro di terra alla vegetazione spontanea con erbe e fiori autoctoni, quando si scoprono allevamenti di animali costretti in luoghi angusti e malsani e alimentati con mangimi miscelati a prodotti chimici che affrettano l’ingrasso, allora è il momento che la vita biologica si ribella dato che viene conculcata, abusata, modificata fino all’eccesso.

Proprio in questa situazione di estrema costrizione della vita botanica e zoologica per il profitto, non dobbiamo stupirci se compaiono dei virus deleteri che fuoriescono dagli animali, specie da quelli selvatici, fino a quel momento rimasti sotto traccia e quindi ben circoscritti, per giungere fino all’uomo completamente privo di anticorpi. Si tratta della rottura di un equilibrio collaudato da millenni, forse da milioni di anni, quando è comparsa la vita su questo pianeta. Il virus di Covid-19, responsabile dell’attuale pandemia, è uno dei più pericolosi, forse è sempre stato presente nella vita biologica degli animali domestici e di quelli allo stato brado, e fin che è esistita la stabilità di cui si diceva prima, esso è rimasto intrappolato e tenuto sotto controllo dagli anticorpi dei medesimi animali.

Una volta infranto l’equilibrio, questo virus particolarmente aggressivo e mutevole si è trasferito su altri esseri, specie quelli umani, provocando in quest’ultimi la tragedia che tutti stiamo vivendo. Ha ragione la virologa Ilaria Capua dell’Istituto di ricerca dell’Università della Florida la quale, intervistata dalla TV italiana, ha detto che il coronavirus proviene dal mondo animale e non dalla manipolazione effettuata in qualche laboratorio del mondo, come alcuni hanno insinuato. I virus provengono dalla natura e quando viene meno quell’armonia a lei congeniale, fra l’altro costituitasi da tempo immemorabile, tutto viene sconvolto. La natura, alla fine, si ribella e procede secondo i suoi dettami. Si ribella o, meglio, si riprende la rivincita.

Mantova, 23 aprile 2020

Bibliografia. Papa Francesco, Laudato si’. Sulla cura della casa comune, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2015.

RUNNER

di Achille Saletti, criminologo e Presidente dell’Associazione Saman

Runner: corridore, podista. In realtà, in tempi di corona virus, questa figura del tutto innocua quanto diffusa nelle campagne, parchi e strade cittadine assume, suo malgrado, una dimensione del tutto e per tutto assimilabile a quella dell’untore di manzoniana memoria.

Accade che il lockdown adottato dal Governo italiano in tutto il paese, nelle pieghe del primo decreto del 9 marzo decreto che lo impone lasci enormi varchi in merito alle attività che il cittadino può svolgere all’interno del rispetto delle distanze individuali e sociali. Il popolo italiano, riunitosi sui balconi a cantare e ballare intonando inni alla patria nel giro di pochi giorni realizza che tali attività canore rischiano di ferire la sensibilità del numero crescente di famiglie in lutto per la morte dei propri cari.

Tale scoperta impone la fine dei canti ma non la permanenza del popolo sui balconi. Tra le tante attività a cui si dedicano i cittadini in cattività si annovera, prioritaria, la denuncia del runner, che nell’immaginario collettivo diventa la vera causa della curva ascendente dei contagi. Pur correndo in perfetta solitudine e in assenza di dati scientifici che possano fare temere una specifica pericolosità, il runner cattura l’odio di una popolazione incattivita a causa di severe restrizioni che impongono solo brevissime sortite al supermercato. La paura della pandemia crea le perfette condizioni per la affermazione della teoria del capro espiatorio.

Il runner diventa quella figura a cui è attribuita tutta la responsabilità di un evento negativo che non si riesce a fermare e ne deve subire le conseguenze con forme di palese ostracismo, maledizioni , gogna social fino alla minaccia fisica e non solo.In data 19 aprile nella città di Padova un runner viene rincorso e picchiato da due suoi concittadini. Il runner come soggetto da odiare soppianta, durante questo tempo sospeso, lo stesso immigrato che dopo il venire meno degli eroinomani, aveva sostituito in molti italiani la causa responsabile del declino dell’intero paese. In tal senso la sua figura e lontana parente dell’untore manzoniano. ma se nella peste del 600, la figura dell’untore quale capro espiatorio rievocava, in termini biblici la necessità di emendarsi dalle punizioni divine, in tempi moderni l’approccio sociologico ci suggerisce di individuare nel caproespiatorio, una dinamica di massa tesa a esorcizzare la propria impotenza o colpa su un terzo o su una categoria

Milano, 20 aprile 2020

SALUTE ISTITUZIONALE

di Massimo Ferro, senatore della Repubblica

E’ molto strano, e quasi impossibile, in questo contesto, essere un parlamentare della Repubblica al cento per cento, pienamente operativo. Il Parlamento, il Senato, in particolare, lavora oggettivamente a ranghi ridotti per la difficoltà di garantire contestualmente la presenza di tutti i Senatori (315, più i senatori a vita) rispettando le distanze tra le persone imposte dai decreti in vigore per fronteggiare l’epidemia.

E’ giusto riconoscere che il Senato non è oggi in grado di garantire un efficace lavoro parlamentare da remoto: per l’impreparazione dei senatori, sorpresi come tutti da una situazione assolutamente imprevista; ma anche degli stessi sistemi informatici di votazione. Per garantire al’assemblea la sua fondamentale funzione legislativa, le forze politiche hanno concordato di ridurre in proporzione il numero dei senatori presenti in aule per le discussioni e il voto, adattando il regolamento a questa situazione di emergenza sanitaria. Va ricordato che il Senato non rimase chiuso nemmeno durante lo scoppio della prima guerra mondiale: la democrazia non è e non può andare in quarantena nemmeno questa volta.

Ma non è solo sanitaria, l’emergenza. E’ lo stato di salute politica del nostro sistema nel complesso che sta soffrendo gravemente. In un periodo come l’attuale, dove si avverte fortissimo il sentimento di “antipolitica” diffuso nel Paese per l’attuale “casta”, vale la pena ricordare alcuni punti fermi. Primo: la selezione della classe politica passa dai partiti e o dai movimenti, come prescrive l’art. 49 della Costituzione. Secondo: pochi,e quasi sempre non i migliori, si dedicano e si impegnano nei partiti e o nei movimenti e negli organismi di rappresentanza (lo ha sottolineato, ad esempio, Zygmunt Bauman ne La società individualizzata). Terzo: in politica e nei sistemi di rappresentanza lo spazio viene comunque occupato, non rimane vuoto, a disposizione, in attesa di qualcuno che stia pensando se occuparlo o meno. Quarto: Il nostro tempo è caratterizzato da una generalizzata decadenza valoriale in tutti i campi e in tutti i settori: non emergono sempre i migliori. I sistemi di rappresentanza, perciò, sono in crisi, non essendo alimentati da risorse umane adeguate alle responsabilità e ai problemi da affrontare. E’ una situazione che non investe solo le istituzioni politiche, ma anche tanti altri settori professionali, scientifici, accademici, financo ecclesiastici.

C’è, in poche parole, una carenza di rappresentatività in chi è oggi rappresentante. Questo perché i migliori non scendono in campo, rimangono in tribuna e, quando va bene, si limitano a fornire saggi consigli. Questo non è accettabile. Oggi in particolare in presenza di questo smarrimento collettivo, chi ha idee, capacità, talento e voglia di fare dovrebbe scendere nell’agone. Se il corona virus riuscisse, tra i molti disastri che sta provocando, a mobilitare e scuotere le coscienze dei migliori avrebbe almeno un piccolissimo merito: quello di aver contribuito indirettamente a porre basi solide e profonde alla rinascita, che comunque ci sarà. La democrazia, la nostra democrazia non è e non può andare in quarantena. La nostra democrazia, nuovamente alimentata da energie e competenze qualificate, potrebbe dare un contributo decisivo al necessario rinascimento.

Verona, 29 marzo 2020.

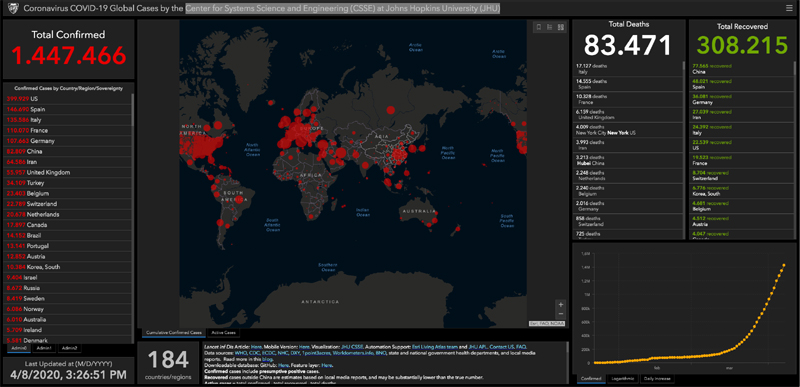

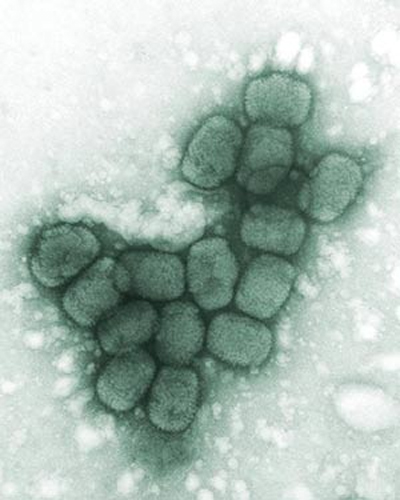

SARS-CoV-2

di Stefano Adami, microbiologo GSK Vaccins

La malattia respiratoria denominata “COVID-19” (“CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” per anno 2019) è stata segnalata per la prima volta alla fine del 2019 a Wuhan, in Cina, e ora si sta ampiamente diffondendo in tutto il mondo (pandemia).

La COVID-19 si trasmette principalmente da persona a persona, attraverso le goccioline disperse nell’aria con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. L’infezione si può contrarre anche toccando superfici su cui è presente il virus e poi toccandosi la bocca, il naso o gli occhi.

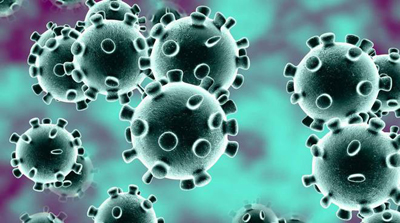

La malattia é causata da un nuovo Coronavirus, denominato SARS-CoV-2, che fa parte della stessa famiglia dei virus della SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Grave), a cui é strettamente collegato ma diverso. Il gruppo di scienziati incaricati di studiare il nuovo ceppo di Coronavirus ritengono che sia “fratello” di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus, identificati a metà degli anni ’60 del secolo scorso e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Esistono almeno 7 tipi di coronavirus che provocano malattie negli esseri umani. Si tratta di malattie respiratorie che variano per gravità: da infezioni lievi delle vie aeree superiori, i cui sintomi sono quelli del comune raffreddore, a quelle molto più gravi e in alcuni casi letali che hanno recentemente causato importanti epidemie di polmonite come la MERS (Sindrome respiratoria mediorientale, identificata nel 2012) e la SARS (Sindrome respiratoria acuta grave,identificata nel 2002) e l’attuale COVID-19 .

La comparsa di questi nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spill over o salto di specie) e si ritiene che possa essere alla base anche dell’origine del SARS-CoV-2. Al momento la comunità scientifica sta cercando di identificare la fonte dell’infezione.

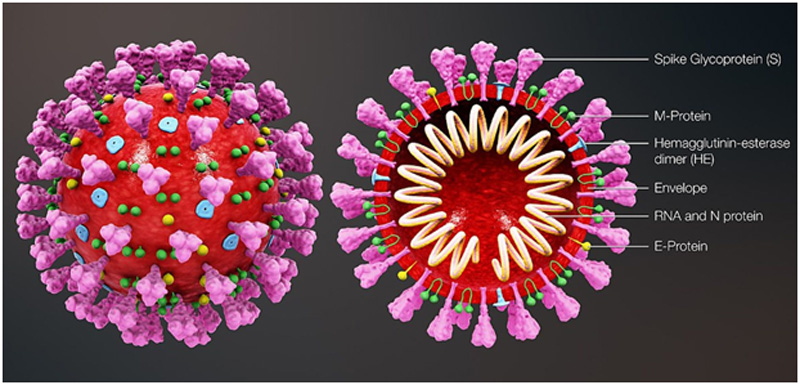

I Coronavirus hanno una morfologia rotondeggiante e dimensioni di 100-150 nm (nanometri) di diametro (circa 600 volte più piccolo del diametro di un capello umano).

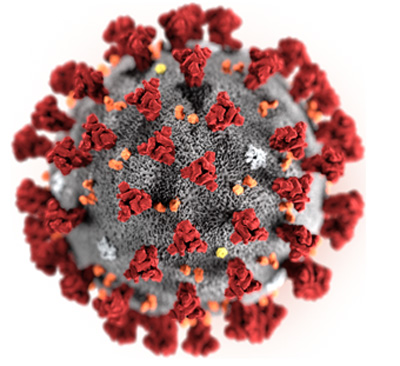

L’illustrazione creata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense, rivela la morfologia ultrastrutturale del SARS-CoV-2. È possibile notare sulla superficie le glicoproteine S (in rosso) che decorano la superficie esterna del virus, conferendogli l’aspetto di una corona (da cui il nome).

In riferimento alla immagine soprastante, partendo dallo strato più esterno e procedendo via via verso l’interno del virus, è possibile notare diverse componenti:

• Glicoproteina S (“spike”): il virus mostra delle proiezioni sulla propria superficie, della lunghezza di circa 20 nm. Tali proiezioni sono formate dalla glicoproteina S (“spike”, dall’inglese “punta”, “spuntone”). Tre glicoproteine S unite compongono un trimero; i trimeri di questa proteina formano le strutture che, nel loro insieme, somigliano a una corona che circonda il virione. Le differenze principali di questo nuovo Coronavirus rispetto al virus della SARS sembrano essere localizzate proprio in questa proteina spike. La glicoproteina S è quella che determina la specificità del virus per le cellule epiteliali del tratto respiratorio: il modello 3D infatti suggerisce che SARS-CoV-2 sia in grado di legare il recettore ACE2 (angiotensin converting enzyme 2), espresso dalle cellule dei capillari dei polmoni.

• Proteina M: la proteina di membrana (M) attraversa il rivestimento (envelope) interagendo all’interno del virione con il complesso RNA-proteina

• Dimero emagglutinina-esterasi (HE): questa proteina del rivestimento, più piccola della glicoproteina S, svolge una funzione importante durante la fase di rilascio del virus all’interno della cellula ospite

• Proteina E: l’espressione di questa proteina aiuta la glicoproteina S (e quindi il virus) ad attaccarsi alla membrana della cellula bersaglio

• Envelope: è il rivestimento del virus, costituito da una membrana che il virus “eredita” dalla cellula ospite dopo averla infettata

• RNA e proteina N: il genoma dei Coronavirus è costituito da un singolo filamento di RNA a polarità positiva di grande taglia (da 27 a 32 kb nei diversi virus); non sono noti virus a RNA di taglia maggiore. L’RNA dà origine a 7 proteine virali ed è associato alla proteina N, che ne aumenta la stabilità.

Siena, 29 marzo 2020

Riferimenti. Le informazioni sono tratte dal sito dell’Universita Vita e Salute San Raffaele di MIlano

SEGNALATORI DI INCENDIO

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Del disastro planetario di questi mesi, il più grave dopo la seconda guerra mondiale, il primo dato che balza agli occhi è l’incapacità di anticipare, da parte delle nostre società complesse, eventi che conducono a crisi sistemiche potenzialmente catastrofiche – elemento sbalorditivo, se solo si pensa al ruolo che i modelli predittivi occupano negli ambiti ambiti più diversi (scienza politica e scienze attuariali, marketing, meteorologia, ecc.). Lo enuncia in un video del 17 marzo come punto preliminare ad una riflessione sulla pandemia, che stiamo vivendo, Aurélien Barrau, astrofisico francese ed esponente di punta della collapsologia, scienza che studia i rischi del crollo della nostra civiltà.

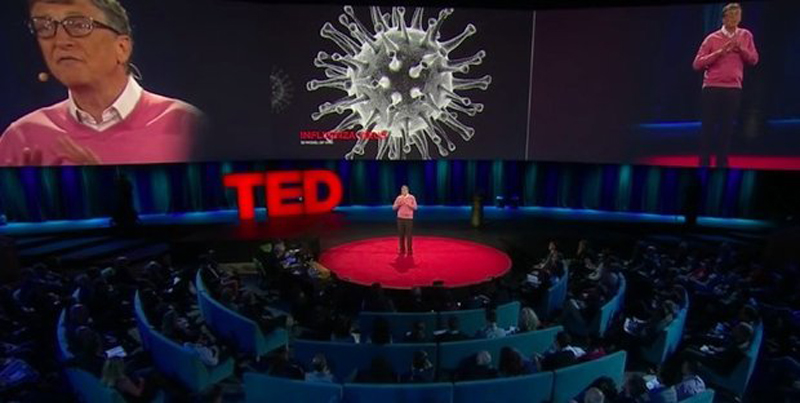

La certezza della stabilità dell’ecosistema globale, condivisa dalle leadership e dalle opinioni pubbliche, ha avuto ripercussioni drammatiche nella risposta all’attuale crisi sanitaria (il precoce esaurimento dei dispositivi di protezione individuale, componente basilare per la vita quotidiana in tempi di epidemia, ne è l’esempio più significativo). Eppure le voci che in questi anni hanno messo sull’avviso che la nostra casa comune è instabile non sono mancate. Provengono dall’ambito della ricerca medica e da quella storica, dal mondo dall’ambientalismo, dalla divulgazione scientifica, da influenti personalità. Invitato nel 2015 a tenere l’annuale TED Talk, Bill Gates intitolò il proprio intervento “The next outbreak? We’re not ready”. L’epidemia di Ebola, che l’anno precedente aveva colpito diversi paesi dell’Africa subsahariana, lo aveva spinto a sensibilizzare gli ascoltatori sul rischio di un contagio globale: “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone, nei prossimi decenni”, osservò, “è molto più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra… Non missili, ma microbi”. L’idea che possa essere un virus a ferire seriamente l’umanità circola da anni. L’epidemiologo Donald S. Burke indicò, nel corso di una conferenza tenuta nel 1997, nella famiglia dei coronavirus una seria minaccia alla salute pubblica, trattandosi “di virus con alta capacità evolutiva e provata abilita nel causare epidemie nelle popolazioni animali”.

Simili premonizioni hanno valicato i confini delle riviste specializzate e dei simposi. Le si trova esposte in diverse opere di divulgazione che hanno descritto gli effetti devastanti sulla salute pubblica e sul sistema sanitario di una probabile epidemia. I giornalisti scientifici James Howard Kunstler e David Quammen, noti entrambi ai lettori italiani, sono tra costoro. “Per poter diffondere il contagio il virus non necessita d’altro che di vaste popolazioni cosmopolite”, ribadisce Kunstler, ricordando che “laddove le popolazioni umane crescono e più persone entrano in contatto con polli anatre e maiali, aumenta enormemente la possibilità che si formino nuovi ceppi d’influenza” e che “l’influenza muta continuamente, come le figure che girano in una slot machine e di tanto in tanto – in cicli di circa ottant’anni – trova la combinazione vincente per produrre nuovi ceppi violentemente distruttivi per la vita umana”. Quammen, autore di un testo sulla dinamica dell’epidemie considerato un classico, racconta nel suo libro di aver riscontrato nella comunità dei virologi una risposta unanime alla questione da lui posta su quale origine avrebbe avuto una futura epidemia letale. “Nessuno degli esperti”, scrive, “contesta il fatto che il prossimo Big One, se accadrà, sarà una zoonosi [malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali all’uomo, n.d.a.]”. Intervistato qualche settimana fa da Wired, Quammen ha insistito sulla pericolosità insita nelle modificazioni dell’equilibrio ambientale: “Più distruggiamo gli ecosistemi, più smuoviamo i virus dai loro ospiti naturali e ci offriamo come un ospite alternativo. […] tutto è attirato verso di noi. Compresi i virus”.

Sul finire degli anni Trenta, in tutt’altro contesto, Walter Benjamin denunciava i limiti insiti nel progresso. Il breve brano, che costituisce uno dei capitoli del libro Strada a senso unico, aveva per titolo Feuermelder. Letteralmente, segnalatore d’incendio.

Custoza, 2 aprile 2020

Bibliografia. Donald S. Burke, “Evolvability of Emerging Viruses” in Pathology of Emerging Infections, vol. 2, a cura di Ann Marie Nelson e C. Robert Horsburgh jr., American Society for Microbiology, Washington, 1998; “Bill Gates, The Next Epidemic. Lessons from Ebola in “The New England Journal of Medicine”, 372, 2015; James Howard Kunstler, Collasso. Sopravvivere alle attuali guerre e catastrofi in attesa di un inevitabile ritorno al passato, Nuovi mondi media, 2005; David Quammen, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, Adelphi, Milano, 2014; Walter Benjamin, Strada a senso unico, a cura di Giulio Schiavoni, Einaudi, Torino, 2006.

SELVATICO

di Roberto Solieri, Graphic Designer

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

(Dante Alighieri – Inferno – Canto I – Dante e la selva oscura)

Dante Alighieri – La Divina Commedia Canto I.

Il mondo selvatico si risveglia assieme al fiorire di questa primavera e si ritrova in una condizione insolita dai diversi decenni precedenti. Non incontra più gli ostacoli umani che lo avevano fino ad oggi circoscritto, contenuto e menomato, si riappropria e ripopola gli spazi che fino a poco prima erano occupati e addomesticati dall’uomo. L’uomo stesso avverte un senso di smarrimento, costretto in uno spazio limitato inizia a pensare in modo diverso e si predispone a calarsi anch’essi nella condizione “selvatica”. In un primo momento acuisce i sensi e affina le strategie per mantenere integro il proprio status sociale prima di cedere inesorabilmente a un approccio più istintivo, una reazione creativa e spontanea al senso di privazione dei delicati equilibri legati alla propria routine quotidiana. Fioriscono le barbe incolte e un aspetto che si addice maggiormente al tempo libero che al lavoro, fa il suo ingresso a tempo pieno nella settimana l’abbigliamento comodo, conseguenza diretta dello “Smart Working”. Si considerano diversamente le risorse di spazio disponibili e nelle abitazioni si innescano situazioni conflittuali per l’accaparrarsi dei luoghi migliori dove svolgere i propri interessi, una sorta di ricerca di un luogo sicuro, della propria tana, preclusa agli altri membri della casa, dove rifugiarsi per ricaricare le batterie e declamare il proprio diritto alla privacy.

Il linguaggio si fa via a via più essenziale, la parola è ad appannaggio dei dispositivi tecnologici dai quali viene filtrata e incanalata in un abbecedario comportamentale. Si parla uno alla volta! Si alza la mano per parlare. Si cerca di esprimere in modo più sintetico ciò che si ha da dire. Come in un branco dove il “Maschio Alfa” che mette tutti d’accordo è rappresentato dal dispositivo tecnologico di turno. Senza il filtro disciplinante della tecnologia assistiamo inconsapevoli ad un impoverimento verbale, la quarantena finisce per dare eccessivo spazio alla retorica più viscerale, la confidenza tra le persone aumenta lasciando spazio ad espressioni di carattere più volgare, esternate spesso con la stessa naturalezza con la quale si chiede gentilmente il sale in tavola. L’uomo domestico, o per meglio dire “addomesticato” dall’educazione ricevuta e dalle circostanze socio culturali che ha assimilato lungo l’arco della sua esistenza, in queste condizioni particolari di reclusione forzata, regredisce naturalmente ad una forma più essenziale e per certi versi primordiale. Si trova inconsapevolmente ad agire in modo più diretto, dove gli schemi comportamentali seguono i bisogni primari lasciando libero sfogo a sentimenti di euforia, angoscia, rabbia e paura.

Custoza, 28 marzo 2020

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

di Costantino Di Sante, storico

In questo periodo di Coronavirus in molti si sono chiesti se il nostro SSN avrebbe retto. Il timore era dovuto da come il sistema era stato reso fragile dopo anni di de-finanziamento con la perdita di migliaia di posti letto, da un eccesso di “privatizzazione” e dalla mancanza di una vera cultura di pubblica managerialità. Inoltre, la preoccupazione maggiore era dovuta alla frantumazione in 21 sistemi regionali, con la sanità del meridione in profonda crisi. In tanti hanno ricordato come questa situazione da diverso tempo aveva tradito quegli obiettivi previsti nella nostra Carta Costituzionale: garantire a tutti i cittadini un uguale diritto alla salute e un accesso alle cure in tutto il Paese.

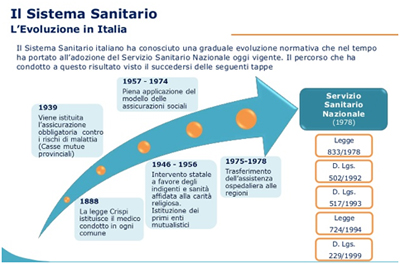

La Costituzione repubblicana all’art. 32 recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Insieme all’art. 38 la nostra Costituzione è una delle prime a riconoscere la tutela della salute di ogni cittadino. Per raggiungere questo obiettivo ci sono voluti diversi anni.

La tutela universale della salute è stata un passo enorme per il nostro Paese il cui sistema sanitario si basava su ben altre tradizioni. Ricordiamo che dopo l’Unità d’Italia era il Ministero dell’Interno ad occuparsi di salute e che questo approccio di “polizia” verrà cambiato in “Sanità Pubblica” solo nel 1888. Bisognerà attendere il 1907 per avere il “Testo unico delle leggi sanitarie” che poi il fascismo, nel 1934, aggiornerà per accentrare l’eredità del mutualismo operaio creando macro enti corporativi-assicurativi, promuovendo un sistema che accentuò le diseguaglianze prevedendo prestazioni sanitarie commisurate ai contributi versati dai lavoratori. Solo grazie alla lungimiranza e capacità dei nostri costituenti nel 1948 la salute diventerà un diritto fondamentale.

Questo principio, per circa vent’anni, rimase per lo più solo sulla carta. Piccoli passi furono fatti con la nascita del Ministero della Sanità nel 1958, che ingloberà l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica. Bisognerà attendere la seconda metà degli anni 60 per sentir parlare di SSN. In quel periodo viene reso operativo il “piano ospedaliero di primo intervento”. Il Ministero della Sanità con quello dei Lavori Pubblici pianificherà la realizzazione in quindici anni di almeno 82.000 posti letto, la maggior parte da destinare al Mezzogiorno. Il nuovo piano di salute pubblica raggiunse diversi risultati soprattutto sulla prevenzione: vaccinazione obbligatoria (cui simbolo è la sconfitta della poliomelite su tutto il territorio nazionale, grazie al vaccino Sabin); medicina scolastica; tutela delle attività sportive; riconoscimento giuridico della chirurgia dei trapianti d’organo con l’autorizzazione dei prelievi di parti di cadavere e promessa di una “legge antismog”, che purtroppo tarderà ad essere varata.

Malgrado questi passi avanti, la piena e totale istituzione del SSN arriverà solo grazie alla Legge 833/78, che entrerà in vigore il 29 gennaio 1979. La madre di questa legge sarà la prima ministra donna della Repubblica, l’on. Tina Anselmi. La stessa ministra che firmerà anche la cosiddetta Legge Basaglia sui manicomi e la Legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. Non è un caso che queste leggi, come quella della nuova sanità, prendono forma durante le lotte politiche e sociali degli anni settanta.

I principi che ispirarono la Legge 833 erano quelli previsti dell’art. 32 della Costituzione, essa prevedeva che: “il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio”. La nuova legge ribalta la visione ottocentesca mettendo al centro non tanto la salute, ma il diritto alla tutela della salute. Prima del ’78 il sistema sanitario era basato sulle cosiddette Casse Mutue. Una forma di protezione assicurativa-previdenziale del lavoratore.

La riorganizzazione dell’assetto sanitario prevedeva una ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, con quest’ultime con il compito di programmazione ospedaliera, mentre il governo manteneva la centralità nelle politiche finalizzate alla tutela della salute e nel reperire le risorse economiche tramite il Fondo Sanitario Nazionale. Questo sistema, senza un’adeguata razionalizzazione e controllo delle spese, durante gli anni ’80, produsse corruzione e un forte deficit pubblico. Nel decennio successivo, si inizia a parlare di riordino del SSN e con i decreti del 1992-93 e del 1999 viene rafforzato il potere delle regioni che devono finanziare direttamente il proprio servizio sanitario, mentre le Unita Sanitarie locali (USL) sono trasformate in Aziende Sanitarie (ASL) datate di personalità giuridica e di una propria autonomia organizzativa che, tramite i Distretti sanitari, erogano le cure primarie.

Il modo di gestire la sanità cambia radicalmente. Il nuovo indirizzo manageriale porta alla nascita di nuove figure del Direttore Generale e dei Direttori Amministrativo e Sanitario. Nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, il SSN viene ridisegnato in un chiave “federalista”. Ogni regione deve assicurare i servizi sanitari e ospedalieri, mentre lo Stato mantiene la competenza sulla profilassi a livello internazionale. In sede di Conferenza Stato-Regioni viene messo in atto il Piano Sanitario Nazionale che prevede specifici obiettivi da raggiungere, i livelli essenziali di assistenza (LEA) che devono essere garantiti sul territorio nazionale e le risorse assegnate a ciascuna regione.

Questo è in grandi linee il sistema sanitario attuale che ha affrontato l’emergenza del virus Covid-19. Nonostante alcune inefficienze e criticità, a fatica e con grandi difficoltà, il SSN è riuscito a dare a tutti assistenza e cure gratuite. Sarà difficile tornare indietro ad un sistema completamente centralizzato, ma quest’esperienza ci ha ancora di più edotti su quanto sia importante e imprescindibile avere una Sanità pubblica. Per il futuro si spera che sia sempre meno imbrigliata nelle logiche amministrative-burocratiche e non più merce di scambio delle logiche politico clientelari.

Campli (TE), 29 aprile 2020

Bibliografia. Ferdinando Terranova, Lineamenti per la costruzione del Servizio Sanitario Nazionale, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1980; G. Paolo Zanetta e Cristiana Casalegno, Le leggi della nuova sanità, anno di edizione 1999; Vittorio Mapelli, Il sistema sanitario italiano, Il Mulino, Bologna 2012; Sitografia. www.slideshare.net/dbiselli/organizzazione-del-sistema-sanitario-italiano-dino-biselli-febbraio-2013.

SESSO

di Enrico Mottinelli, scrittore

Nel Tempo del Virus si sono rimarcati i confini: tra nazioni, regioni, province, comuni. Tra noi. Un metro. O forse, un vetro. Qualcuno è rimasto di là del muro di Berlino della paura e della precauzione. E penso agli amanti. Uno di qui, uno di là. Tra loro un vetro. Come quello che separava il bacio scambiato da Heidi Klum con il marito in una foto che ha girato sul web giorni fa.

Il Tempo del Virus ha imposto agli amanti separati di parlare una lingua diversa. Innaturale. Loro che comunicano con l’alfabeto dei corpi che si sfiorano, che si toccano, che si compenetrano, che si guardano senza veli, senza diaframmi. Ora a disposizione ci sono solo le parole. E uno schermo. I corpi tacciono, o, meglio, fremono impazienti nella loro contenzione. Cosa si diranno gli amanti separati per surrogare il mutismo forzato dei corpi? Come trasformare in parole o immagini la sensazione di un contatto che non può esserci? Come trasmettersi l’estasi?

Sarebbe bello, il giorno in cui questa tragedia sarà passata, raccogliere in un libro, che immagino impossibile da rilegare tante sarebbero le sue pagine, le espressioni, le allusioni, le metafore, gli stratagemmi che la fantasia dell’amore sta producendo in questi giorni per unire i corpi degli amanti separati; depositare sulla carta la tensione e il desiderio che circola nell’aria nel tentativo di scavalcare le barriere. L’amore sta componendo un suo nuovo, interminabile vocabolario che la tecnologia diffonde nell’etere. Non è dunque solo disagio o paura o disperazione quello che respiriamo intorno a noi, c’è anche il desiderio degli amanti, i loro corpi che si cercano pronunciando parole che non si erano udite mai.

Milano, 23 marzo 2020

SILENZIO

di Enrico Mottinelli, scrittore

Nel Tempo del Virus, tempo sospeso, da fiato trattenuto, si sono smorzati i rumori. Lo si coglie molto bene soprattutto nelle città. Milano, per esempio, ha perduto quasi d’un tratto quel rombo sordo che non si placava mai, giorno e notte. Cessando un suono o un rumore qualsiasi, lo si udiva subito. Un sottofondo, un respiro inquieto, con l’unico ossessivo messaggio che c’è sempre qualcosa da fare, e si è sempre in ritardo. Ora più nulla. Quasi fischiano le orecchie.

Servizio a corredo articolo sul Coronavirus per Russello e web – fotografo: ©Andrea Pattaro/Vision

Ora abitiamo in un panorama acustico differente. Le cause dei suoni adesso sono meno astratte, più immediate. I pochi passi concessi lungo le strade fanno il rumore dei pochi passi concessi; un portone che si chiude quello di un portone che si chiude; un saluto quello di un saluto. E tra uno e l’altro il silenzio. Nelle città del Tempo del Virus è comparso il silenzio. Milano, per esempio, ne è sbigottita. All’inizio la si è presa quasi sul ridere. Poi è scattata la voglia di rompere il silenzio tutti insieme, a mezzogiorno, alle sei del pomeriggio, dai balconi: applausi, canzoni, recite improvvisate.

Poi i morti, sempre di più, e le ambulanze che sostano anche sotto casa e portano via qualcuno. Ed è cominciata la paura. E il silenzio ha cambiato segno. Il silenzio infatti non è mai muto. È la cassa di risonanza dei rumori, dei suoni e delle voci che ci portiamo dentro. Così, il silenzio del Tempo del Virus ci apre un orecchio rivolto all’interno. E quello che si ode può avere tanti significati, frastuoni o melodie, vuoti o pienezze, cacofonie o racconti, dipende. È questo che portiamo poi sui nostri balconi. Con il suo silenzio, il Tempo del Virus ci mette di fronte a noi stessi e ci espone ai balconi, ed è forse la prova più dura.

Milano, 23 marzo 2020

SMARRIMENTO

di Anna Maria Molino, oncologa e docente a contratto univr

Sono un medico smarrito, incredulo, attonito di fronte a quello che sta succedendo. Ho cominciato a svolgere la mia professione nel 1975 e mi sono dedicata all’Oncologia, disciplina all’epoca praticamente inesistente, perché non c’era nessuna possibilità di curare i pazienti. In 45 anni ho assistito a una rivoluzione in Oncologia e in molti altri ambiti clinici. La mia generazione di medici ha vissuto un’epoca straordinaria e sorprendente: tutto sembrava possibile in Medicina. E in effetti tantissimo è stato possibile. Siamo arrivati a capire molto dei processi molecolari che causano le malattie e, di conseguenza, a trovare cure impensabili fino a pochi anni fa. La Medicina di oggi è molto potente, sono scomparse molte malattie infettive, dall’epatite C si guarisce, l’AIDS si cura, molti pazienti con tumore hanno un’aspettativa di vita normale, le malattie cardiovascolari sono ben controllate, si fanno progressi continui. L’aspettativa di vita è quasi raddoppiata in un secolo. E allora come è potuto avvenire questo disastro solo per un piccolo virus?

Continuo a leggere aggiornamenti perché mi pare impossibile che sia veramente successo, mi sembra di assistere a un brutto film catastrofico. Adesso veniamo a sapere che negli anni scorsi erano state studiate delle simulazioni su quel che sarebbe successo in caso di pandemia, ma credo che nessuno veramente pensasse che non saremmo riusciti, come mondo medico, a controllare un semplice virus. Certamente ci sono state delle sottovalutazioni, degli errori nelle procedure, e mi chiedo come mai ci siano stati, dato che in Medicina siamo abituati ad affrontare situazioni molto difficili e complesse, ma non voglio parlare degli errori, lo stanno già facendo in troppi, con opinioni spesso contrastanti. Voglio invece comunicare il mio smarrimento di medico nell’osservare una strage che non avrei mai immaginato di vedere. Ci sono stati anche molti decessi; più di cento medici e molti operatori sanitari sono tra i morti ed è incredibile che questo sia avvenuto nel 2020 in Paesi sviluppati. Nei miei 45 anni di professione non mi era mai successo di veder morire medici sul campo nei nostri Paesi. MAI. Posso solo constatare che la Medicina non è cosi potente come pensavamo e uscirà ridimensionata e cambiata da questa crisi.

Come, non lo so. Spero in meglio.

SMART WORKING

di Elisa Preciso, smart worker

Letteralmente significa “lavoro agile”. Ma cosa si intende con “agile”? Forse, significa che indossare una tuta, o, perché no, restare direttamente in pigiama, è sicuramente più “agile” del dovere indossare abiti adeguati ad un ambiente aziendale. O, forse, che non dovere prendere l’auto per spostarsi è sicuramente più “agile” del doverlo fare. O, forse, che è possibile gestire la propria attività lavorativa sulla base delle proprie esigenze, anche molto personali, senza dovere seguire i ritmi dettati dalla timbratura di un badge. Che meraviglia lavorare così! Peccato, però, che non sempre gli strumenti siano adeguati. Chiariamo. Non dividendo i medesimi spazi fisici, i vari collaboratori devono coordinare la propria attività tramite chat di ogni tipo: alcune costituite da innumerevoli messaggi di testo, cui, tutto sommato, si è abituati grazie all’indefessa attività messaggistica che la gran parte degli esseri umani ha sviluppato tramite WhatsApp.

Altre, e sono la grande rivoluzione in tempi di COVID-19, sono costituite dalle videochiamate su piattaforme di vario genere. Vedersi e sentirsi restando a casa. Forse sarebbe più corretto dire vedersi o sentirsi. Perché le due cose, vedersi e sentirsi appunto, non sempre vanno assieme. Problemi audio, problemi video, problemi di connessione alla propria wireless, o al proprio hotspot rendono il tutto, a volte, piuttosto difficoltoso. Ma per il business si supera anche questo e così, dopo due o tre tentativi, si riesce, finalmente, ad avviare una efficace videoconferenza. E la nostra condizione mentale? Lo “smart working” ci rende migliori. Le relazioni professionali con i colleghi sono più cordiali e meno incalzanti. Mancando totalmente la “visceralità” che, spesso, logora le relazioni in presenza, si è tutti più gentili e rispettosi. E più calmi. La frenesia lavorativa sembra gestibile. Non si ferma tutto, se non si è in ufficio. E noi recuperiamo anche la nostra umanità che, a volte, si perde nei corridoi della nostra azienda.

Verona, 1 aprile 2020

SOLITUDINE

di Michele Cavejari, tanatologo e giornalista

Dal latino solitudo, il termine allude tanto alla difficile stagione interiore in Zona Rossa quanto alla fisicità claustrale dei domicili e la desolazione delle piazze. La sua verità, tuttavia, valica i perimetri dell’ordinanza formale – ossia trascende il volto dell’isolamento – eccedendo ovviamente l’assenza di contatti, nel senso che il “vuoto” ha potuto raggiungere persino le abitazioni più “piene” (di beni e presenze).

Dunque, nonostante a primo acchito la folta chioma della “solitudine ai tempi del COVID” testimoni l’atomizzazione della vita sociale e generazionale (quest’ultima, alla voce: i giovani rispettino la distanza dai vecchi), il tronco del medesimo albero si erge forse nell’oblio di sé che da lunghi anni precede la pandemia; un albero le cui radici sono troppo spesso nutrite da consumi e prestazioni ossessive: là dove già una maschera la si indossa (per apparire come “qualcuno”) e il vero viso, l’essere, giace non indagato; e ancora, là dove la performance – ricorda il filosofo contemporaneo Han – soffoca il tempo dello spirito meditativo e l’otium caro ai latini…

Fondamentalmente, ci siamo ritrovati sguarniti “dentro” quando l’ospite inquietante (parafrasando Nietzsche) si è presentato “fuori”. Con ogni evidenza, se De André per primo affermava che vecchi e malati non si possono permettere la solitudine, lo si deve al fatto che la solitudine non si limita a “visitarci” per intermittenze ma “fonda” la condizione tipicamente umana dello stare al mondo. L’uomo, del resto, è sicuramente una specie sociale ma si ritrova “ontologicamente solo” in quella che Heidegger definisce gettatezza nell’esser-ci (Da-sein), ossia in un mondo e in un corpo che non ha scelto… ontologicamente solo, cioè, a cospetto della richiesta di senso, ai bivi e alle tappe decisive del cammino esistenziale; su tutti, alla nascita e alla morte.

In via generale, la solitudine può essere allora immaginata come l’oceano su cui prende forma l’arcipelago delle relazioni; anziché l’oasi, l’anomalia, in una terra vasta e ricca di contatti. Ma può essere letta anche come il punto panoramico da cui zampilla, per l’artista e il filosofo, lo sguardo colmo di meraviglia, la fonte della creatività. In chiave ossimorica, solitudine è relazionalità in quanto fonda il riconoscimento dell’Altro. E unicamente chi ha imparato a stare con sé stesso può apprezzare l’alterità in pienezza, coltivando la relazione senza precipitare nella con-fusione. In solitudine, l’uomo scopre il mondo che ha dinnanzi e il mondo che ha in sé, le predisposizioni interiori, i doni da portare nel mondo: la ghianda da rendere quercia, direbbe James Hillman.

In solitudine, l’uomo scopre di non essere solo…

L’immaginario moderno scosso dal virus, in buona sostanza, ha dovuto riconoscere forzatamente la solitudine che tutti ci abita. La stessa solitudine che però, scelta o imposta, non è mai un male in sé. Certo, è faticosa, e per molti di noi lo è stata durante le settimane di lockdown; ma, chiediamoci: ciò non lo si deve – almeno in parte – al fatto che già prima di viverla in prima persona evidentemente stavamo agendo come estranei, stranieri a noi stessi? La solitudine, dopotutto, non è che lo specchio fedele dei paesaggi interiori.

Stare “con” la solitudine richiede coraggio dacché chiama a sostare in compagnia di tutti gli irrisolti relegati nelle carceri interiori; ed essenzialmente insegna a fare di quelle carceri i luoghi di riabilitazione e cura, per riconoscere nel demone della caducità e della finitudine il seme della bellezza.

Forse non si esagera nel dire che la solitudine ai tempi del COVID-19 è l’emblematico monito rivolto a chi abitava il mondo senza conoscersi o senza vestire un pensiero critico; lo spauracchio “necessario” per chi fuggiva i disagi interni con l’iperattività e il branco. Questa solitudine, del resto, ha sottratto il consumatore al conformismo rassicurante del gregge, chiedendogli di divenire responsabile verso il prossimo e di vestire così i panni da cittadino.

Il solitario, ricordiamolo, non è l’antisociale; intraprende un passaggio necessario per l’emancipazione interiore, così come ci insegna Jung parlando del processo d’individuazione: dacché preservare la solitudine equivale a concedersi un faccia a faccia con l’ombra, i lati oscuri, le paure… per trovare la libertà di essere sé stessi. Il virus, insomma, ha dettato l’isolamento, ma quest’ultimo, ai più ricettivi, ha mostrato la via lungo la quale le battaglie esteriori possono essere finalmente riconosciute come proiezioni dei conflitti interiori.

Per chiudere, un buon cristiano, ai tempi del COVID, aggiungerebbe che stare in solitudine è altresì concedersi un faccia a faccia con Dio, poiché solo nel mistero della solitudine silenziosa (ci ricorda Enzo Bianchi) v’è il mistero del Verbo. Così come Cristo dovette affrontare il deserto e il silenzio del Padre per conoscerne l’amore, al pari i figli di Dio hanno dovuto dimorare nel silenzio del Sabato (ore di morte e malattia) nonché nella solitudine della Croce (simbologia peraltro rievocata in vista della Pasqua 2020 dallo stesso Bergoglio) al fine di comprendere la resurrezione e la comunione, che è far comunità Vera.

Non dimentichiamo che la stessa Adriana Zarri ci richiamò alla radice materna della solitudine per crescere bene l’albero della comunità. La scrittrice e teologa, emblematicamente, si rifece al titolo di uno dei suoi libri più belli (e più fecondi, da affrontare specie in quarantena) onde ricordare che un eremo non è un guscio di lumaca.

Fuor di metafora, star soli non è tagliarsi fuori, ma l’occasione propizia per iniziare a coltivare l’interiorità, vivificando la fratellanza a partire da un esercizio di coscienza e cuore, di interiorizzazione valoriale. Soltanto l’uomo capace di reggersi sulle proprie gambe, ovvero di camminare da solo, in solitudine – chiariva Zarri –, è in grado di erigere una comunità matura, popolata da adulti, anziché da immaturi predati da fragilità nervose, ideologiche e morali… costretti cioè a puntellarsi l’un con l’altro anziché liberi di reggere l’altro. Una lezione rara, quella che la solitudine “da Covid” ha rivolto alla società del turboconsumo (come la definisce l’economista e filosofo Serge Latouche): fendere la mentalità di massa, esplorarsi e rifiorire (ci si augura) come comunità.

Verona, 20 aprile 2020

Bibliografia. E. Bianchi, Le parole della spiritualità; B.-C. Han, La società della stanchezza; M. Heidegger, Essere e Tempo; J. Hillman, Il codice dell’anima; C. G. Jung, Coscienza, inconscio e individuazione; S. Latouche, Per un’abbondanza frugale; A. Zarri, Un eremo non è un guscio di lumaca.

SONNAMBULISMO

di Carlo Saletti, storico e regista teatrale

Quando ne sapremo di più, quando cioè saremo nella posizione sicura di chi si è lasciato il cataclisma alle spalle, potremo convenire sul fatto che la pandemia causata dall’agente patogeno chiamato SARS-CoV-2 appartiene a quella famiglia di eventi radicali che si pensavano improbabili, perlomeno finché non si sono verificati. E una volta verificatisi, si pensavano domabili, sino ad accorgersi che erano davanti a noi e lo restavano, perché più veloci a progredire. C’è una certa aria di famiglia fra i processi, umani o naturali, che cambiano la storia e che li fa assomigliare uno all’altro.

Per spiegare cosa favorisca la mancata comprensione di ciò che, pur stando sotto gli occhi, si rivelerà catastrofico nel brevissimo periodo, la scienza storica ha fatto ricorso alle sfuggevoli nozione di sonnambulismo – attività motoria a carattere automatico propria di chi ambula nel sonno – e di sonnambulo – colui che, secondo lo scrittore viennese Hermann Broch, “avanza a tentoni, tenendosi al filo di una qualche logica di corto respiro, attraverso un paese chimerico, che chiama realtà, sebbene non sia per lui che un incubo”.

Le élites politiche e tecnocratiche europee si sarebbero comportate da sonnambule nelle prime settimane dell’estate 1914, e come affetta da sonnambulismo si sarebbe mossa l’opinione pubblica francese nel 1940 con l’estate alle porte, mentre le armate tedesche marciavano su Parigi. Il giornalista spagnolo Manuel Chaves Nogales, esule in Francia dal 1937, assistette incredulo all’inerzia che accompagnò l’arrivo del cataclisma nella capitale: “Un ristorante alla buona, un letto, un tavolino all’aperto libero, dove prendere comodamente l’aperitivo, un biglietto per il cinema […] erano più importanti per quella massa variopinta di tutte le angosciose preoccupazioni nazionali del momento. Quante di quelle persone erano coscienti di vivere un’ora decisiva per loro e per la storia”?

Ora, è capitato lo stesso nel febbraio di quest’anno. Non abbiamo forse pensato, tutti noi, improbabile che ciò che era già presente nel paese – è del 31 gennaio 2020 la delibera del Consiglio dei ministri dove si dichiarava “lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” – potesse dare origine all’epidemia che avrebbe cambiato le nostre vite? Come ha immaginato l’impatto del virus il nostro governo? Il 30 gennaio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava in una conferenza stampa che: “Eravamo già molto vigili e molto attenti nel monitorare l’evoluzione di questa situazione critica, non ci siamo fatti trovare impreparati. Abbiamo chiuso il traffico aereo da e per la Cina. A quanto ci risulta, siamo il primo paese dell’Unione Europea che adotta una misura cautelativa di questo genere” (nel video dai minuti 2.17 a 2.54). Rispondendo alla domanda di un giornalista, concludeva dichiarando che: «Vi posso assicurare che in questo momento in Italia abbiamo adottato una linea di massimo rigore in funzione preventiva. Da questo punto di vista siamo assolutamente nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini […]. La situazione è assolutamente sotto controllo” (dai minuti 16.07 a 6.40). Incomprensibile appare la richiesta – avanzata dalla Regione Veneto il 9 marzo, all’indomani del primo decreto con cui il governo dichiarava la messa in quarantena della Lombardia e di 11 province tra cui quelle di Venezia, Padova e Treviso – di stralciare le province venete dal decreto, non comprendendosi la ragione “di una misura che appare scientificamente sproporzionata all’andamento epidemiologico”.

Il sonnambulismo con cui le le leadership europee hanno assistito all’avanzare dell’epidemia è sorprendente. Mancando una direzione comune di coordinamento delle politiche europee di contenimento dell’epidemia e pur di fronte del drammatico aumento di casi di contagio e di decessi che si registravano in Italia, la condotta di ciascun paese è stata ispirata a un irresponsabile attendismo. Solo lunedì 16 marzo, nel messaggio televisivo rivolto al paese, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha riconosciuto l’esistenza di una “guerra sanitaria” che richiede i provvedimenti più drastici per essere combattuta. Se pure inconsapevolmente, nella solenne allocuzione rivolta ai concittadini Macron si è trovato a ripetere le considerazioni che Nogales aveva lasciato scritte ottant’anni prima: “Abbiamo visto persone riunirsi nei parchi, nei bar […] come se la vita non fosse cambiata”.

Custoza, 1 aprile 2020

Bibliografia. Christopher Clark, I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla grande guerra, Laterza, Bari, 2013; Hermann Broch, I sonnambuli, Mimesis, Milano, 2010; Manuel Chaves Nogales, Agonia della Francia, Neri Pozza, Vicenza, 2014.

SPAGNOLA

di Costantino Di Sante, storico

“Non c’è la statistica dei morti di spagnuola, perché la ‘maledetta’ continua ad ammazzare!”. Queste le parole riportate sul periodico socialista La Squilla di Bologna nel gennaio del 1919. Ancora oggi dare dei numeri certi su quanti siano stati i morti per l’epidemia della spagnola, che interessò l’intero pianeta dal 1918 al 1921, non è semplice. Gli studi più recenti parlano di 100milioni di morti, altri attestano cifre tra i 25 e i 50 milioni (ricordiamo che la Grande guerra fece 17 milioni di morti). Si tratta sempre di stime difficili da poter confermare con certezza visti gli strumenti di allora. Comunque rimane la pandemia più grave della storia dell’umanità, capace di contagiare almeno 500milioni di persone su una popolazione totale di circa 2 miliardi.

La sua micidiale letalità, a differenza dell’attuale Coronavirus, colpiva giovani apparentemente sani e non bambini, anziani o persone indebolite da altre malattie. Si ritiene che l’elevata mortalità, che colpì soprattutto gli uomini tra i 20 e i 40 anni e le donne incinte, fosse dovuta alle energiche reazioni immunitarie (una “tempesta di citochine”) che gli adulti in buone condizioni fisiche erano in grado di produrre. Queste determinavano delle severe insufficienze respiratorie con conseguenti edema polmonare e forti emorragie. Per alcuni studiosi i motivi della sua particolare aggressività sui corpi sani, erano dovuti anche alle condizioni che si vennero a creare durante la guerra: malnutrizione, mancanza di igiene, campi medici e ospedali sovraffollati. Inoltre, gli spostamenti di truppe, di sfollati e di profughi contribuirono a diffondere la letale infezione batterica.

dei malati di spagnola

Solo alcuni anni fa è stato scoperto il virus responsabile della spagnola. La paleopatologa Kirsty Duncan nel 1997 riuscì a recuperare nel Circolo Polare Artico i cadaveri di sette giovani minatori morti di spagnola nel 1918. Rimasti sepolti nei ghiacci perenni, avevano conservato tracce del virus sottotipo H1N1 dell’influenza così la dottoressa li potè analizzare nel suo laboratorio, risultando essere un ceppo simile a quello dell’influenza suina del 2009, ma diverso dal Covid-19 che fa parte del gruppo della Sars.

Nonostante siano passati più di cento anni, ancora non sappiamo dove la spagnola ebbe origine. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che il paziente zero sia stato individuato in una base di addestramento militare del Kansas. Successivamente le truppe americane avrebbero diffuso il virus in Europa.

Secondo altri studi ebbe origine in un campo militare nel Nord della Francia (a Étaples) non lontano da Calais. Prima della battaglia della Somme del 1° luglio 1916, in questa zona particolarmente umida e paludosa, stazionavano le truppe britanniche in condizioni di promiscuità, a contatto con animali di vario tipo e con il terreno la cui salubrità era stata compromessa dall’uso delle armi chimiche. Un’altra tesi, meno accreditata, sostiene che sia arrivata dalla Cina dopo la sua entrata in guerra nel 1918 con almeno 100mila soldati cinesi inviati in Francia. Di certo, nonostante il nome, non ebbe origine in Spagna. I Paesi che stavano combattendo non vollero dare l’annuncio dell’epidemia perché ciò avrebbe demoralizzato le truppe. Invece, della micidiale influenza, sulla stampa della neutrale Spagna già se ne parlava ampiamente fin dai primi mesi del 1918. A renderla ancora più conosciuta come spagnola, concorse anche il fatto che contagiò il re Alfonso XIII.

La pandemia colpì la popolazione mondiale almeno con tre principali ondate: una nella primavera del 1918, l’altra, la più letale, nell’autunno dello stesso anno e l’ultima nell’inverno successivo che, con la smobilitazione degli eserciti, si prolungò fino al 1920. Secondo alcuni vi fu una quarta ondata nel 1921 che interessò soprattutto le isole del Pacifico.

Anche quando gli ultimi focolai si spensero, seppure in Europa contribuì a far nascere il sistema sanitario statale, la spagnola lasciò dei dolorosi segni in varie parti del pianeta. Negli anni venti, come diretta conseguenza, si diffuse in tutto il mondo l’encefalite letargica, la “malattia del sonno”.

Nonostante questi dati è sconvolgente come la pandemia di spagnola sia stata dimenticata. Un recente studio di Roberto Bianchi ci dice che sui manuali di storia e anche su alcuni testi molto diffusi che si occupano del ’900, della “maledetta” quasi non c’è traccia. Probabilmente, nei primi anni, a farla dimenticare in fretta, vi fu il trauma che aveva provocato e la volontà di guardare avanti mettendo al centro la più “rassicurante” narrazione della guerra con eroi e nemici più facili da individuare.

Anche allora, come oggi, per limitare il contagio ci fu bisogno dell’isolamento dei malati, del mantenimento della distanza con il portatore del contagio, delle quarantene e dei cordoni sanitari. Si spera che in futuro, ciò che all’epoca fu scordato troppo in fretta, non venga dimenticato perchè il genere umano “vive in un equilibrio instabile con il resto della natura che lo circonda”.

dall’influenza su un giornale canadese

Campli, 6 maggio 2020.

Bibliografia: Roberto Bianchi, La “spagnola”. Appunti sulla pandemia del Novecento, in Passato e presente, 31 marzo 2020, (https://amicidipassatoepresente.wordpress.com/2020/03/31/la-spagnola-appunti-sulla-pandemia-del-novecento-roberto-bianchi/; Laura Spinney, 1918. L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo, Marsilio, Venezia, 2018; Eugenia Tognotti, La “spagnola” in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919), FrancoAngeli, Milano 2002; Gina Kolata, Epidemia. Storia della grande influenza del 1918 e della ricerca di un virus influenzale, Mondadori, Milano 2000; Paolo Giovannini, L’influenza “Spagnola” in Italia (1918-1919), in La grande guerra e il fronte interno. Studi in onore di George Mosse, a cura di Francesca Magni, Alessandra Staderini, Luciano Zani, Università degli Studi di Camerino, Camerino 1998, pp. 123-141; Richard Collier, La malattia che atterrì il mondo, Mursia, Milano 1980.

SPAGNOLA, MEMORIA

di Miriam Perbellini Carmi, avvocato

”Spagnola” fu la pandemia influenzale che tra il 1918 ed il 1920 uccise milioni di persone nel mondo. Prese questo nome perché a darne per primi la notizia furono i giornali della Spagna – neutrale nel conflitto mondiale in corso – liberi pertanto dalla censura militare vigente negli altri paesi

Era nata nel 1895, terza di quattro fratelli. Non amava raccontare di sé – troppi lutti nella sua lunga vita – ma talvolta, quando restavamo sole io e lei, allora qualche episodio della sua infanzia o della sua giovinezza emergeva dalla sua memoria. Ricordo per esempio come amava parlare di quella foto, datata 1900: allora, andare a scattare una foto, era quasi un “evento”, in vista del quale ci si preparava per giorni, decidendo quale vestito indossare e come acconciarsi i capelli, consapevoli dell’importanza e della specialità che quel fatto rivestiva.

Rideva, la nostra vegliarda, nel modo in cui ridono coloro che come lei hanno quasi sfiorato i cent’anni, ripensandosi e rivedendosi bambina. Eccola, nella foto, in piedi nel suo vestito di bimba di 5 anni, da cui spuntavano, seppure pudicamente, due quasi mutandoni adornati da un pizzetto ricamato, accanto alla mamma ed al nonno, seduti invece l’uno accanto all’altra. Augusto, il fratellino di soli 3 anni, una massa di riccioli biondi come la sorellina, stava pure in piedi dall’altro lato, vicino al nonno, che si teneva il cappello sulle ginocchia. Infine, i due fratelli maggiori, Attilio ed Italia, collocati in piedi dietro mamma e nonno, così da creare una composizione armoniosa.

Nessuno di loro sorrideva, tutti guardavano seriosamente il fotografo; forse solo i due più piccoli, nei grandi occhi curiosi e sopresi, sorridevano un po’. Per l’occasione, per rendere ancora più speciale la gita che avrebbe portato tutta la famiglia dal piccolo paesino in collina dove abitava ad un centro più grande, degno di avere la bottega di un fotografo, la mamma della nostra protagonista aveva lavorato a maglia due fiocchi di lana rossa, che il fatidico giorno furono apposti sulle orecchie del cavallo che guidava il biroccio. Amava descrivere il movimento buffo e festoso di quei fiocchi colorati sulle orecchie dell’ignaro cavallo, e mentre parlava nei suoi occhi si accendeva quella luce ridente della bambina che era stata e che tanto si era divertita quel giorno.

La “spagnola” (nota 1), arrivata nel 1918, si era portata via prima la mamma e poi i fratelli maggiori, Italia ed Attilio. Anche lei si era ammalata, con febbre altissima, che quasi la portò al delirio. Poi la febbre scese e lei si salvò. Ricordava un sogno, fatto durante il delirio: era in un prato e al di là di un ruscello vide tanti bambini giocare felici; tra di essi anche una sua cuginetta, che era pure mancata da poco a causa della spagnola. Allora lei chiamò la sua compagna di giochi e le chiese se poteva attraversare il ruscello per unirsi a loro nei giochi. La bimba si allontanò, andando a porre la domanda a Gesù, che era in mezzo ai bambini festosi. Fatta la propria ambasciata, la cuginetta tornò e riferì: “No. Gesù ha detto che per te è troppo presto”. Dopo aver sentito queste parole, la nostra improvvisata testimone di quel tempo mi raccontò che si era svegliata, che la febbre era calata e si era sentita meglio. Il racconto di questo sogno terminava sempre con le parole: “E da allora sono ancora qui”, pronunciate con un sorriso innocente ed ancora meravigliato.

Questa bambina si chiamava Emilia Alba ed era la mia nonna.

Verona, 29 aprile 2020

SPESA

di Claudia Caliari, casalinga

Il momento per fare la spesa è da sempre una necessità che ogni famiglia non può non soddisfare. E’ una questione di sopravvivenza. Mangiamo tutti i giorni almeno due volte al giorno e tutti abbiamo bisogno di prodotti per la nostra pulizia e quella della casa. Per una buona fetta di popolazione la spesa è un momento da espletare velocemente la sera dopo il lavoro, prima di rientrare a casa; oppure il sabato, affrontando con coraggio il caos e l’affollamento dei grandi supermercati. Per altri, invece, è un momento di autentica socialità durante il quale incontrare qualcuno nelle corsie dei negozi diventa un importante momento della giornata in cui spesso la solitudine di chi vive da solo concede qualche instante di tregua: una chiacchierata più o meno lunga per scambiare commenti su come vanno le cose in generale o sul tempo che farà nei prossimi giorni. Per questa tipologia di persone non esiste la fretta se non quella dettata dal mezzogiorno che arriva e che richiede l’attenzione di chi deve preparare il pranzo.

Tutto questo prima del DPCM del 9 marzo 2020, giorno in cui tutto è cambiato.

Improvvisamente il termine “spesa” assume un significato rilevante e a tutti gli effetti definito di “assoluta necessità”. Diventa un momento che ha bisogno di una dichiarazione da sottoscrivere e da esibire ad un eventuale controllo da parte di una qualche autorità. Diventa un lascia-passare per varcare il confine che delimita il territorio in cui possiamo muoverci. Diventa un motivo dominante che giustifica la nostra uscita, il motivo per il quale possiamo, senza vergognarci, dichiarare che era assolutamente necessario uscire. L’ora prescelta per la spesa non è più dettata dalla fretta del “dopo-lavoro” e non è più una scusa per incontrare qualcuno. Si cerca di fare la spesa nelle ore meno affollate e il più velocemente possibile. Ci si prepara accuratamente: la lista è lunga e deve soddisfare le esigenze familiari per più giorni, meglio se per l’intera settimana; per i più bravi ed esperti, la lista segue l’ordine della merce esposta, un vantaggio per fare presto; s’indossa la mascherina che proteggerà dai possibili e pericolosi effetti che un saluto può provocare; è stato reso obbligatorio indossare un paio di guanti “usa e getta” che faranno da barriera tra le nostre mani e le eventuali superfici contaminate.

L’approvvigionamento dei viveri non è più un fatto banale e scontato, può essere una questione di vita o di morte: un’uscita furtiva e frettolosa durante la quale il virus, “ cecchino invisibile”, può sparare a tradimento e in ogni momento. Nei supermercati non sono più ammessi affollamenti, occorre rispettare la distanza stabilita nelle code in entrata e alle casse. In alcuni si entra solo dopo aver misurato la febbre A nessuno di noi viene voglia di conversare del più e del meno, ognuno torna a casa con i propri pensieri e la propria solitudine.

Sommacampagna (Vr), 5 aprile 2020

SPIRITUALITA’

di Monica Cornali, psicologa e tanatologa

“Questa vita, dentro cui siamo capitati nascendo senza sapere perché, ha mille ragioni per essere una grazia , e mille altre per essere una disgrazia: ma cosa è vero? Che è una grazia, o una disgrazia? E poi i nostri morti….è un bene o un male che essi siano esistiti, che siano apparsi in questo mondo? Se alla fine comunque si deve morire, è meglio nascere o non nascere, essere stati o non essere mai stati? Che cosa è vero, alla fine?” Così si esprime il teologo Vito Mancuso. Ciascuno di noi, nel momento in cui si pone queste domande attinge alla sua dimensione spirituale. La spiritualità, infatti, risponde ad una tensione intima alla trascendenza che caratterizza tutti gli individui, che è originaria rispetto a qualsiasi rappresentazione e regola culturale e che si distingue dalla “religiosità” (Testoni, 2015), pur potendo anche incanalarsi in una forma religiosa.

L’uomo si ritrova da sempre circondato, assediato, dal mistero della vita, che lo affascina ed insieme lo angoscia. Vi è in lui il tentativo di venire a capo del mistero della vita nella sua globalità, di afferrare la sua bellezza e di non venire schiacciato dalla sua imponderabilità. Egli si pone domande di senso, ricerca il bene, si scopre essere limitato eppure anelante l’infinito.

Viktor Frankl, psichiatra che ha vissuto l’esperienza del lager – da cui poi è scaturita la messa a punto del suo approccio psicoterapico, la logoterapia, basata sulla ricerca di significato – ha parlato di “Dio nell’inconscio”, proprio riferendosi alla dimensione preverbale della spiritualità umana.

La tensione intima alla trascendenza può costituire, se ben orientata, una fonte di resilienza, di forza e di energia sia di fronte alle sconfitte ed alle sofferenze che inevitabilmente si incontrano nella vita (Pangrazzi, 2011), sia per affrontare il tema della morte e l’esperienza del morire (Testoni, 2015). Coloro che si occupano di cure palliative sanno quanto sia importante, oltre all’aspetto fisico e psicologico, la cura della dimensione spirituale del malato e dei familiari, affinché, in base ai percorsi di vita, alla mappe interiori ed all’orizzonte di valori, possa attingere ad un senso di pacificazione, fiducia e compimento della sua parabola terrena, agevolando in tal modo anche il processo di elaborazione del lutto.

A pochi che muoiono quando la misura della loro vita è colma, si contrappone la grande schiera di quelli la cui vita ci pare incompiuta, per i quali non è nemmeno il caso di parlare di adempimento nel senso dell’individuazione. Da qui al sentimento della tragicità o addirittura dell’insensatezza non c’è che un passo; e tuttavia non disponiamo d’altro che di riflessioni umane e soggettive che prendono a presupposto la norma di una vita realizzata, vissuta in maniera ottimale, di lunghezza media. Quale sia stato oggettivamente, sub specie aeternitatis, il destino di una vita e quale ne fosse il senso, l’uomo non lo può accertare: “La risposta alla vita umana non si trova entro i confini di questa vita” (C.G.Jung, Lettera alla signora Oppenheim, 12 agosto

1933, in Incontri con la morte).